じしゃく忍法帳

第118回 「核融合と磁気」の巻

超高温・高密度のプラズマを磁気で閉じ込める

北極海の探検航海と北磁極点の発見

地球儀を眺めればわかりますが、北ヨーロッパから東アジアまで航海するには、北極海を渡ってベーリング海峡を抜けるとずいぶん近道になります。そこで16世紀頃から、北東航路(シベリア北方経由)や北西航路(カナダ北方経由)を開拓するための探検航海がさかんになりました。

この探検航海は地球科学の発展の上でもさまざまな功績をあげました。北磁極点の発見もその1つです。1829年、北西航路の探検に向かったイギリスのロス隊は、海氷と戦いながら航海を続け、2年後の1831年、カナダのブーシア半島の北端(北緯72度付近)に、方位コンパスの磁針が垂直に立つ北磁極点(当時)があることを発見しました。こうして地球が1つの大きな磁石となっていることが、実際に確かめられたのです(南磁極点は1909年、イギリスのシャクルトン隊によって発見された)。

極地のオーロラのようすが詳しく観察・記録され、世界に知らされるようになったのも北極海の探検航海の功績です。オーロラは太陽から飛来する高エネルギーの荷電粒子(太陽風)が、地球磁場などとの相互作用によって加速され、大気高層の酸素や窒素に衝突して発光する現象です。地球を1つの棒磁石とみなすと、荷電粒子は棒磁石の両端に集まってくるので、オーロラは地磁気緯度の高い北極や南極に出現することになります。

木星や土星、天王星や海王星などでもオーロラが存在することが確認されています。オーロラが出現するためには惑星が磁場と大気をもつことが条件です。火星や金星は惑星磁場が弱いため、また水星は大気をもたないため、オーロラは観測されていません。

|

プラズマと磁界によるMHD発電

地磁気の成因は詳しくは解明されていませんが、地球内部で流動状態にある導電性物質によって生まれると説明されています。導電性の流体が磁界に対して垂直に流れるとき、電磁誘導の法則により起電力が発生します。この起電力による電流が複雑な磁界を生み、それが合成されて地磁気になるというのです。これを地球ダイナモ(発電機)説といいます。地球の核の外側(外核)は、地震波の伝わり方などにより、溶融状態の鉄、ニッケルからなると推定されているので、おそらくここに地磁気発生の仕組みがあるようです。

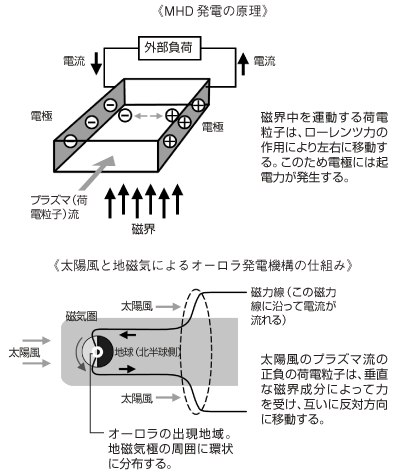

地球内部のダイナモ機構はMHD(電磁流体力学)発電と呼ばれるものと同じ原理です。物質を構成する原子は、高温になるとバラバラに電離して正負の荷電粒子(電子やイオン)がミックスしたプラズマ状態となります。高速のプラズマガスを外部磁界に垂直に流すと電極には起電力が発生します。これを電力として取り出すのがMHD発電です。

オーロラもまたMHD発電と同じ原理によってエネルギー供給されていると考えられています。オーロラは雷放電のような瞬間的な放電ではなく、ネオンサインと似た持続的放電であるため、何らかの発電機構が存在しなければならないからです。

地球の磁気圏は太陽風によって、太陽と反対側に長く尾を引いた形になっていて、発電機構はどうやらこの尾の部分にあるようです。高速のプラズマ流に磁界(地磁気や太陽風により運ばれる磁界)が作用すると、正負の荷電粒子は反対方向に移動して、MHD発電と同じ原理で、地球を取り巻くような発電機構が生まれると推定されています。

図1 MHD発電の原理とオーロラの発光機構

核融合実験炉が目指すD(重水素)-T(三重水素)反応

プラズマ物理学は核融合の研究とも深く関わっています。太陽は水素を主成分とする星間ガスが集まって誕生した天体です。太陽が明るく輝く恒星となるのは、巨大な重力により内部で核融合反応が起きているからです。核融合とは水素やヘリウムなどの軽い元素の原子核が融合して重い元素となる核反応です。太陽では水素4個が核融合反応してヘリウム1個に変換され、このときにエネルギーを放出します。

核融合炉はこの核融合反応を地上で実現することを目指したものです。地上で太陽と同じ水素融合反応を起こすのは困難ですが、重水素(D:原子核に中性子1個を含む水素の同位体)とトリチウム(T:三重水素。原子核に中性子2個を含む水素の同位体)を用いると核融合反応は不可能ではなくなります。現在、各国で研究されているのも、重水素とトリチウムを燃料とするD-T反応の核融合実験炉です。

核融合が実現すれば人類はエネルギー危機から永久に解放されるともいわれます。しかし、実用化にあたっては、解決しなければならない多くの技術課題が山積しています。

というのも核融合反応を起こすには、1億℃以上の超高温・高密度のプラズマを容器中で数秒間保たねばなりません。超高温にするのは衝突のスピードを高めるため、高密度にするのは衝突の確率を高めるためです。しかし、1億℃以上の超高温となると、通常の金属は融けてしまいます。また、たとえ融けなくてもプラズマが容器に接触するだけでも熱が奪われて速度が落ちてしまいます。このためプラズマを容器に接触させずに超高温・高密度に閉じ込める工夫が必要なのです。

図2 核融合反応の基本構造

超電導コイルを利用する国際協力のITER

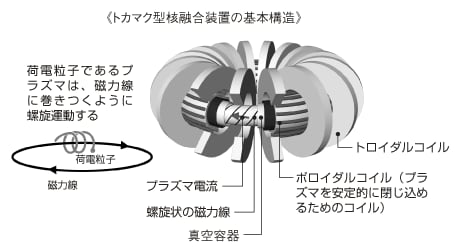

超高温・高密度のプラズマを閉じ込める方式としては、慣性閉じ込めと磁界閉じ込めの2方式があります。実用化に最も近い方式といわれるのは、トカマク型と呼ばれる磁界閉じ込め方式の装置です。磁界の中のプラズマは磁力線に巻きつくような螺旋運動をします。そこで中空ドーナツ容器の中に磁力線を周回させると、プラズマもまた螺旋運動しながら周回します。これがトカマク型と呼ばれる磁場閉じ込め方式の基本原理です。

現在、日本、アメリカ、EU、ロシアなどとの国際協力により建設計画が進められているITER(国際熱核融合実験炉)も、重水素とトリチウムを核融合させるためのトカマク型の実験炉です。強力な磁界をつくるために超電導コイルが採用されています。

核融合反応は核分裂反応を利用した原子力発電所のような高レベル放射性廃棄物を出しません。しかし、核融合反応に伴って熱とともに高エネルギーの中性子が発生するため、この中性子が容器を放射性物質にしてしまうというやっかいな問題をかかえています。核融合発電の実現のためには、容器の低放射化が可能な新材料の開発が必要となります。

また、燃料の重水素は地球(海水・淡水など)にほぼ無尽蔵に存在しますが、もう一方の燃料であるトリチウムは自然界ではわずかにしか存在せず、原子炉などで製造することになります。このためエネルギー問題を究極的に解決するには、重水素どうしを利用する次世代の核融合実験炉が必要になります。ITERはそのための第一歩なのです。

図3 トカマク型核融合実験装置の基本構造

TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです