じしゃく忍法帳

第107回「ナノテクを結集した磁気力顕微鏡」の巻

ナノ磁気ワールドの測量とマッピング

ナノ領域の磁気情報を可視化する

見かけはツルツルでも、触ってみると微妙な凹凸が感じられることがあります。触覚というのは視覚以上に鋭いところがあるようです。研磨の名人となると高精度マイクロメータでようやく検知可能な数ミクロン(μm)の 凹凸を指先で感じとるそうです。

磁気は視覚や触覚で感知することができませんが、何らかの媒介物によって可能になります。たとえば磁性流体を利用した磁気シート(マグネットビュアーなど)を用いれば、目に見えない磁石の着磁パターンも観察できます。倍率の低い光学顕微鏡でも、ちょっとした工夫で鉄の磁区(磁石の最小単位)の構造くらいは観察できます。

磁石の着磁パターンを触覚で感じとることもできます。たとえば自動車の若葉マークなどにはシート状のラバーマグネットが使われています。このラバーマグネットに棒磁石を近づけて横にスライドさせると、ブルブルという振動を手に感じます。シート状のラバーマグネットは、表裏互い違いの縞状に多極着磁されているので、棒磁石をスライドさせると、磁石間の吸引・反発力が働いてブルブルという振動になるのです。

パソコンのハードディスク(HD)の磁気記録層も、微細な磁石がぎっしり敷き並べられた状態となっています。もし、その表面に別の小さな棒磁石を近づけてスライドさせれば、多極着磁されたラバーマグネットと同様に、小さな棒磁石には吸引・反発力が作用するはずです。その力の大きさを検出すれば、ハードディスク表面の磁気分布を画像化することも可能です。これを実現したのが、走査型プローブ顕微鏡(SPM:Scanning Probe Microscope)の一種である磁気力顕微鏡(MFM:Magnetic Force Microscope)です。

電子顕微鏡とは原理が異なる走査型プローブ顕微鏡

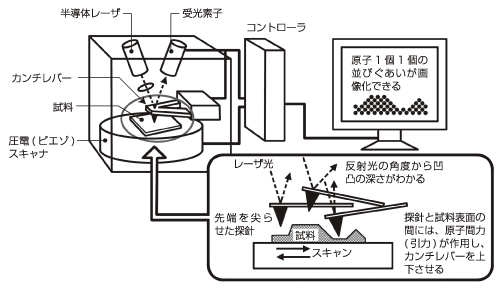

光学顕微鏡は試料からの透過光や反射光をレンズで拡大します。電子顕微鏡は試料に電子線を透過あるいは反射させ、コイルを用いた電子レンズで電子線を曲げて拡大画像を得ています。これに対して走査型プローブ顕微鏡は、微細な探針(プローブ)を試料表面にナノメートルオーダーの距離まで近接させ、スキャン(走査)する方式の顕微鏡です。

走査型プローブ顕微鏡は1980年代初め、まず走査型トンネル顕微鏡(STM:Scanning Tunneling Microscope)として開発されました。マイクロチップの製造過程において、シリコン表面に薄い酸化膜が形成されます。この酸化膜の欠陥を観察するための装置として、通常の電子顕微鏡では不十分でした。そこで、アプローチの仕方を根本的に変え、至近距離から表面物性を調べてみようということになりました。

鋭く尖らせた金属チップの先端を、導電体の試料に数ナノメートルほどまで近接させると、エネルギー障壁を越えてトンネル電流が流れるようになります。この現象を応用して開発されたのが走査型トンネル顕微鏡です。金属チップの先端を試料表面に近接させてスキャンしていけば、トンネル電流の大きさによって試料までの距離が計算できるので、それをコンピュータ処理することで試料の凹凸状態を画像化できます。分解能はきわめて高く、原子1個1個の配列まで観察できるほどです。

この画期的な走査型トンネル顕微鏡の開発により、ビーニッヒとローラーは1986年のノーベル物理学賞を受賞しました(1930年代に初の電子顕微鏡を開発したルスカも同時受賞)。しかし、走査型トンネル顕微鏡はトンネル電流を利用するため、導電体の試料しか観察することができません。そこで考案されたのが原子間力顕微鏡(AFM:Atomic Force Microscope)です。

原子間力顕微鏡は磁気力顕微鏡にもなる

原子(または分子)を取り巻く電子雲は負の電荷をもちます。このため、原子どうしを至近距離まで接近させると反発力が作用しますが、少し離したところでは逆に引力が作用します。これは電子雲が瞬間的に分極して、互いに引き合うからと説明されています。これが原子間力です(分子間力、ファン・デル・ワールス力ともいう)。

原子間力が作用するような距離で、探針を試料表面でスキャンすると、探針と試料との距離に応じて引力も変わり、探針を取り付けたカンチレバー(片持ちのテコ)がたわみます。カンチレバーにレーザ光を照射して、反射光をフォトダイオードで受光するようにしておくと、カンチレバーの傾き具合から試料までの距離が計測でき、試料表面の凹凸状態を知ることができます。これが原子間力顕微鏡の原理です。

高電圧によって加速した電子線を使う電子顕微鏡はどうしても大型装置となってしまいますが、原子間力顕微鏡は卓上でも使える装置です。また、電子顕微鏡は電子線を照射するために試料にダメージを与えるという短所があります。しかし、原子間力顕微鏡は非接触でスキャンするため生体にも適用可能です。

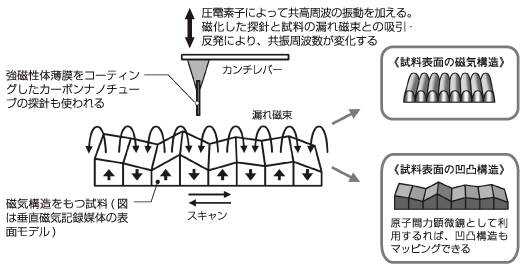

つごうのよいことに強磁性体で探針をつくって磁化すれば、ハードディスクの記録層のような微細な磁気情報を得ることもできます。つまり原子間力顕微鏡は磁気力顕微鏡にもなるのです。従来、ハードディスクの磁気記録ビットは、特殊な電子顕微鏡によってしか観察できませんでしたが、原子間力顕微鏡の探針を変えて磁気力顕微鏡とすることで、容易に観察できるようになったのです。

図1 原子間力顕微鏡(AFM)の基本原理

高解像度を向上させたカーボンナノチューブの探針

磁気力顕微鏡は磁石どうしの相互作用を利用したものです。磁化した強磁性体の探針でハードディスクなどの試料表面をスキャンすると、試料表面の漏れ磁束が、探針を吸引・反発したりするので、そのたびにカンチレバーはたわみます。しかし、その力はごく微弱なものなので、感度を高めるためにカンチレバーを圧電素子で振動させる検出法が採用されています。

カンチレバーをその共振周波数で振動させておいた状態で、探針と試料の漏れ磁束が相互作用すると、共振周波数はわずかながら変化します。そこで、その位相や振幅の変化を検出したり(スロープ法)、共振周波数の変化を検出したりして(FM検出法)、漏れ磁束の強さを計測します。これをマッピングすれば試料表面の磁気構造が画像化できます。

ハードディスクの高記録密度化が進み、次世代の垂直磁気記録方式では、0か1かのデジタル信号を記録するビット間の距離は数十ナノメートルにもなります。

磁気力顕微鏡の探針としては、先端を鋭く加工した強磁性体のほか、最近では強磁性体薄膜(コバルト・プラチナ・クロム合金など)をコーティングしたカーボンナノチューブも使われています。カーボンナノチューブとは網目に結合した炭素原子のシートがチューブ状に巻いた物質で、細くてもきわめて強靭なのが特長。試料表面の凹部の奥にまで入り込めるので、より鮮明な画像を得ることができます。

ナノテクノロジーを結集して実現したのが磁気力顕微鏡。電子のスピンを利用するスピンエレクトロニクスという最先端分野の開拓にも大活躍しそうです。

図2 磁気力顕微鏡(MFM)の基本原理

TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです