じしゃく忍法帳

第109回「電磁波と磁石」の巻

なぜ電磁波は空間を伝わるか?

電磁波を利用した人命探査装置

2004年10月の新潟県中越地震では、乗っていた自動車を埋め尽くした土砂の中から、92時間ぶりに2歳の男児が救助されました。この救助活動においては“シリウス”という名の人命探査装置が活躍しました。電磁波を利用して離れた場所から被災者の生存を確認する装置です。アンテナから放射された電磁波は、物体によって反射波として戻ってきます。生きている人間の場合、心臓の拍動や肺の膨張・収縮は、ほぼ一定の周期で繰り返されるので、反射波にはわずかな位相のズレが現れます。これをコンピュータで周波数分析して被災者の生存を確認するのです。救急車のピーポ音が、近づいてくるときと遠ざかるときで、周波数に差異が現れるドップラー効果と似た原理です。

シリウスは電磁波を利用しているので、土砂災害のように光も音声も届かないような現場や、被災者が意識を失っているような場合でも探査が可能です。レーダと違って遠距離には使えませんが、探査範囲は数十mにも及びます。シリウスという装置の名称は、全天でいちばん明るい恒星である“おおいぬ座”の首星シリウスにちなんだもの。救助犬のように頼もしい電磁波利用の科学的装置というわけです。

雪崩に巻き込まれたときの救助用にも、電磁波を利用した“雪崩ビーコン”と呼ばれるサバイバルグッズが活躍します。一定の周波数の電磁波を出す発振機と受信機を兼ねた小型装置で、雪崩が起こりそうな雪山に入るときは、パーティ全員が装着して発信モードにしておきます。そして万一、仲間が雪崩に巻き込まれたときは、残りの仲間が受信モードに切り替え、雪の中から発する電磁波の方向や強さから、埋もれた仲間の位置を割り出して救助します。

|

放電火花から電磁波が発生する理由

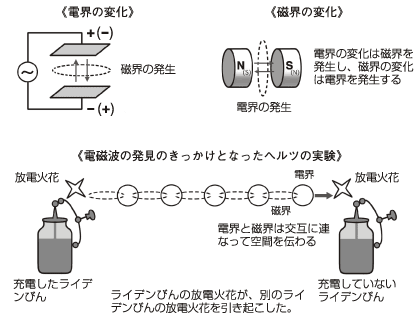

磁気と電気はあざなえる縄のように互いに切り離せない関係にあります。これはファラデーが発見した電磁誘導現象(1831年)からも明らかです。ファラデーの研究を受け継いだマクスウェルは得意の数学を駆使して、空間を伝わる電磁波の存在を理論的に示しました(1864年)。とはいえ、当時はまだ電磁波の発生装置も、それを検出する装置(検波器)もなく、長らく仮説のままでした。電磁波の存在を実験的に明らかにしたのはヘルツです。彼は電気を十分に溜めこんだライデンびん(蓄電器)の電極に放電火花が起きたとき、少し離れた場所にあった別のライデンびんの電極に火花が発することに気づきました。これはマクスウェルが予言した電磁波による作用ではないかと考えたヘルツは、誘導コイル(コイルにより高電圧を得る装置)と針金の輪を用いた実験装置(ヘルツ共振器)をつくり、電磁波の存在を初めて実証しました(1888年)。

放電火花から電磁波が発生することは簡単な実験からも確かめられます。電子ライターをラジオの近くで点火させるとブツッという雑音がはいります。また、模型工作などに使われるDCモータをテレビの近くで回転させると、画面にチラチラとした白い点がノイズとなって現れます。これはモータ整流子のブラシ部分に発生する放電火花の電磁波によるものです。ブラシモータが使われる電気掃除機や電動工具でも同じ現象が起こります。

放電火花はなぜ電磁波を発生させるのでしょうか? 放電火花は一瞬の出来事に見えますが、実は電極間に起こる振動現象です。電磁誘導の法則により、急激な電界の変化は磁界を発生させ、急激な磁界の変化は電界を発生させます。このため電界と磁界は交互に鎖のように連なって空間を伝わっていきます。これが電磁波です。

図1 電磁波の発生と電磁波が空間を伝わる仕組み

コンデンサの電極はアンテナとなる

ヘルツ共振器では狭いギャップを設けた針金の輪が、電磁波の検出装置(検波器)として使われました。針金の輪はコイルと同じインダクタンスをもち、ここに電磁波が到達して磁界変化が起きると、誘導電流が流れてギャップに放電火花が起きるのです。

ヘルツが考案した装置は実験用なので、電磁波はあまり遠くまで届きません。そこで考案されたのがアンテナです。初期の無線通信では長波が利用されていたので、“空中線”と呼ばれる長い電線が送受信用アンテナとして張られました。この空中線はコンデンサの電極と同じ働きをしています。

コンデンサに交流電圧を加えると、電極は+と−に交互に帯電するので、電極間に発生する電気力線も交互に向きを変えます。ここで交流電流の周波数を高くしていくと、逆向きの電気力線の反発作用が強まります。このため電気力線は電極からはみ出すようになり、ついには輪となって外に飛び出し電磁波となるのです。

平行に向かい合ったコンデンサの電極を広げると、電極が電磁波を放出するアンテナとしての役割を果たします。最もわかりやすいのはダイポールアンテナです。2本の棒はコンデンサの電極に相当し、2本の棒の先端から先端までの距離が送受信する電磁波の波長の2分の1となります。長波や中波では長いアンテナやコイル状のアンテナを必要としますが、高周波になるつれアンテナも短くなります。携帯電話ではマイクロ波が使われるのでアンテナもごく短いものですむのです(4分の1波長のアンテナほか、チップタイプのアンテナも使われます)。

パルサーの正体は中性子星だった

周期的に変化する磁界のことを交番磁界といいます。高周波の交番磁界は電磁波を放出します。宇宙のかなたには、きわめて強い磁場をもつ天体が存在し、高速回転することでパルス状の電磁波を放出しているものがあります。これは“パルサー”と呼ばれています。

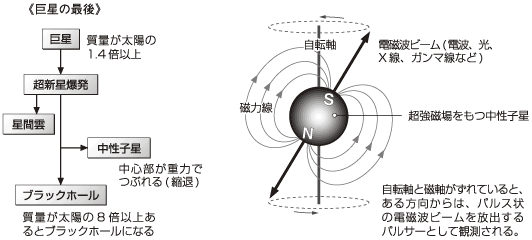

パルサーが1967年に初めて発見されたときは、宇宙人からのメッセージなどと騒がれたこともありますが、その正体は中性子星でした。質量が太陽の数倍以上ある巨星は、進化の最終段階で大爆発を起こして超新星となり、核の部分は自らの重力よってつぶれて(縮退して)中性子星となります。中性子星は密度が1cm3あたり100万t以上もある天体で、質量が太陽の8倍以上もあるとブラックホールになると考えられています。

ブラックホールは重力や光さえも飲み込んでしまうために、直接には観測できませんが、中性子星は電磁波を放出しているので観測が可能です。米国NASAのX線天文衛星チャンドラは、超新星残骸の写真を撮影し、そこに中性子星と考えられる天体をいくつも発見しています。

中性子星が電磁波を放出するのは、1012ガウスというきわめて強い磁場をもち、数十ミリ秒から数秒の周期で高速回転しているからです。中性子星の自転軸と磁軸がずれていると、高速回転に伴って電磁波ビームがサーチライトのように放出されます。その方向が地球のほうに向いていると、灯台の光のように周期的に観測されるのでパルサーと呼ばれるのです。しかし、中性子星が誕生するまでのメカニズムはまだはっきりわかっていません。宇宙は底知れぬ謎を秘めているようです。

図2 中性子星がパルサーとなる原理

TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです