じしゃく忍法帳

第108回「究極の磁気メモリ“MRAM”とは?」の巻

電子スピンのアップ・ダウン制御

金星の惑星磁場が極端に小さいのはなぜ?

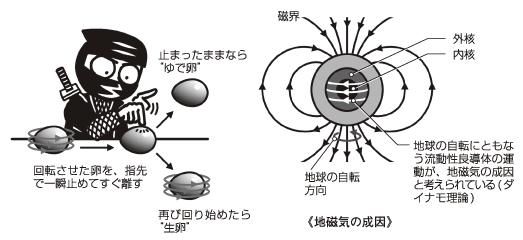

ゆで卵と生卵を見分ける簡単な裏ワザをご存知でしょうか? テーブルの上で卵をクルクルと回しておき、指先で一瞬おさえて動きを止め、すぐに指を離します。すると、ゆで卵は静止したままですが、生卵はいったん静止したにもかかわらず、再び回転を始めます。見かけは静止していても、流動状態にある中身(白身や黄身)が慣性によって、まだ動いているためです。

地球に地磁気が存在するのも、半熟卵のような地球深部の状態と関係しています。地球の核(コア)は鉄を主成分とする電導体からなり、外側部分(外核)は溶融して流動性をもっています(これは地震波速度の不連続面として観測されます)。

磁界の中で電導体が回転すると電流が発生し、発生した電流は新たな磁界をつくり、その磁界がまた電流を発生します。地球深部にはこのような機構があって、地磁気を維持していると説明されています。発電機(ダイナモ)とよく似ているので、これをダイナモ理論といいます。

ダイナモ理論を間接的に立証するのは金星の惑星磁場です。金星は大きさも内部構造も地球とよく似ていますが、惑星磁場は地磁気の約2000分の1しかありません。これは金星の自転速度が著しく遅いことと関係していると考えられています。金星の自転周期は公転周期(225日)よりも長い243日です。つまり、243日で1回転というほとんど自転していないも同然の惑星です。このため核に存在するはずの流動性の電導体はほとんど運動せず、惑星磁場も極端に小さいと考えられています。

電子のスピンはこうして発見された!

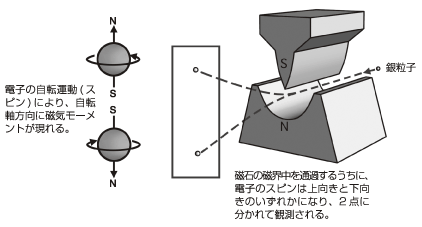

電子はマイナスの電荷をもつ荷電粒子で、地球の自転と似たような自転運動をしています。これをスピンといいます。荷電粒子の自転は還電流(円電流)が流れるのと同じ作用をするので、自転軸の方向に磁気モーメントが生まれ、その結果、微小な磁石としての性質をもちます。

電子のスピンが確認されたのは1920年代です。きっかけはナトリウム原子のスペクトル(D線)が、1本に見えながらきわめて、狭い範囲で2本に分裂していることでした。物理学者がいろいろと考えたすえに、これは軌道上の電子は自転していて、その向きは2通りあると考えると、うまく説明できることがわかってきました。

また、1922年には有名なシュテルン・ゲルラッハの実験が行われました。図1のような特殊形状の磁石の磁界中に、加熱して蒸発させた銀粒子をビームとして通過させたところ、ビームは2点に分かれて観測されました。銀粒子のビームの磁気モーメートの向きは、バラバラの方向を向いていますが、磁界によって磁気モーメントは上方向あるいは下方向に並びます。磁気モーメントは微小磁石の性質をもつため、磁界と同方向と並んだ粒子は強く引きつけられ、磁界と逆方向に並んだ粒子には反発力が作用します。その結果、1本のビームが2点に分かれて観測されたのです。これは電子にスピンがあることを裏づけるものでした。

原子核も磁気モーメントをもちますが、電子のスピン磁気モーメントよりも、はるかに小さいものです。マクロの磁性体の磁気のルーツを調べていくと、電子のスピン磁気モーメントにたどりつきます。

図1 電子のスピンを確認したシュテルン・ゲルラッハの実験(1922年)

大容量の不揮発性メモリとして期待されるMRAM

磁界中の電子は、磁界に対して同方向か逆方向の2つの配向しかとりえません。これをアップスピン、ダウンスピンといいます。この2つの状態を“0”か“1”かの2値情報として利用しようというのがスピンエレクトロニクスです。

コンピュータをはじめとする従来のエレクトロニクスは、電子の電荷の有無を利用したものでした。たとえばpn接合の半導体を利用したダイオードは、負の電荷をもつ電子と、正の電荷をもつホール(電子の抜け穴)の働きによって電流を制御します。また、メモリとして使われているDRAMは、マトリックス状に配置された微小なメモリセルのキャパシタ(コンデンサ)に電荷を充放電することで、情報を読み書きしています。しかし、この電荷は時間とともに失われてしまう“揮発性”なので、DRAMでは一定時間ごとのリフレッシュ動作が必要です。当然ながら、電源を切ってしまうとデータは失われてしまいます。パソコンの立ち上げに時間がかかるのもこのためです。

一方、電子のスピンは永久運動するコマ(独楽)のようなものなので、外部エネルギーの補給が不要です。スピンの向きも外部エネルギーが加わらないかぎり、同じ向きを保ちます。しかも、スピンは外部磁界によって容易に反転できるので、新世代の不揮発性メモリとして利用する研究が進められています。これをMRAM(磁気ランダムアクセスメモリ)といいます。磁気と名はつくものの、磁性層に微小磁石を形成する磁気テープや磁気ディスクなどの磁気記録とは異なる原理の新技術です。

HDDの磁気ヘッドにも使われるTMR素子を集積

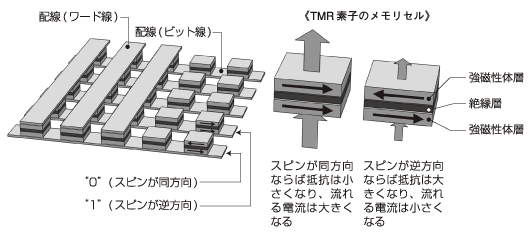

MRAMには先進のナノテクノロジーが活用されます。電子のスピンの向きを一定に保ったり、反転させたりする素子としては、HDDの磁気ヘッドなどに利用されているTMR素子が使われます。TMR素子は1ナノメートルほどのごく薄い絶縁層を、やはりナノメートルオーダーの2つの強磁性体層ではさんだ構造の薄膜素子です。

TMR素子は量子力学的な現象であるトンネル磁気抵抗効果を利用したものです。2つの強磁性体層の電子スピンの向きが逆のときは、抵抗が大きくて流れる電流はわずかですが、電子スピンの向きが同じときは抵抗が小さくなって、流れる電流も大きくなります。したがって、電子スピンの向きは電流によって間接的に識別できることになります。これがMRAMの原理です。

MRAMを不揮発性メモリとして利用するためには、微小なTMR素子を多数集積する技術も必要です。そこで、情報を読み書きするためのビット線とワード線を格子状に重ねたMRAMデバイスが考案されました。メモリセルであるTMR素子はビット線とワード線の交差点に配置されます。

TMR素子の磁化容易軸はビットラインの方向に配置され、下部の強磁性体層の電子スピンの向きは一定に保たれ、上部の強磁性体層のスピンの向きは外部磁界によって変えられるしくみとなっています。2つの強磁性体層のスピンの向きが同方向の場合は“0”、逆方向の場合は“1”となります。

超ギガビット級の大容量・高速動作の不揮発性メモリとして期待が寄せられているMRAM。電子のスピンを利用する究極の磁気メモリです。

図2 MRAM(磁気ランダムアクセスメモリ)の原理と基本構造

TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです