じしゃく忍法帳

第67回「岩石と磁石」の巻

磁性をもつ岩石たち

磁石はなぜジシャクと読むか?

工事費などをあらかじめ概算することを「見積り」といいますが、忍法にも「山谷の見積り」というものがあります。敵地を偵察して、山や谷、川や海などの地勢を調べる術です。周辺に産する岩石や鉱物の鑑定眼なども必要とされました。

天然磁石はある種の鉄鉱石が磁化したものですが、昔は鉄を吸い寄せるものを磁石(ジシャク)といい、鉄を吸い寄せないものを玄石(ゲンセキ)と呼んで区別していたようです。玄石とは見かけが黒(玄)いところによるものですが、では磁石はなぜジシャクと呼ぶのでしょう? 大理石や石灰石、化石や隕石など、他の岩石においては、石=セキと読むのが通例です。磁石は磁器の原料(長石質の岩石)を意味することもあり、こちらはジセキと呼ばれますが、鉄鉱石である磁石は、古くからジシャクと読まれているのです。

漢字の読みには、日本語読みの訓(くん)と中国語読みの音(おん)があり、音は呉音・漢音・唐音に大別されます。たとえば「行」という漢字には、一般的なコウという読みのほか、ギョウ、アンといった読みがあります。行動・旅行など、コウと読むのは漢音。行水・修行など、ギョウと読むのは呉音。行灯(あんどん)・行火(あんか)など、アンと読むのは唐音(宋音)です。

このうち最も多いのは奈良時代から平安時代に、体系的に学習・導入された漢音です。唐音(宋音)は鎌倉時代に渡日した宋の僧侶や商人がもたらしたもの。一方、中国南方より伝来したといわれる呉音は漢音よりも古く、石をシャクと読むのも呉音です。

日本の文献に磁石(古い表記では慈石)が初出するのは『続日本紀』(8世紀)で、日本最古の漢和字典『和名抄』(10世紀)でも、ジシャクという読みが万葉仮名で記されています。どうやら慈石(磁石)という言葉とその読みは、かなり昔から日本に定着していたようです。

図1 江戸時代の百科事典「和漢三才図会」(1712年刊)に載る「慈石」の図

天然磁石となる鉱物の正体は?

磁石は身の回りにたくさんありますが、天然磁石を見たことがある人は意外にすくないものです。試みに『広辞苑』で磁石を調べると、「①磁鉄鉱。すなわち天然の磁石。じせき。②[理](magnet)鉄を吸引する性質を示す物体。永久磁石・電磁石など。③磁石盤の略」とあります。

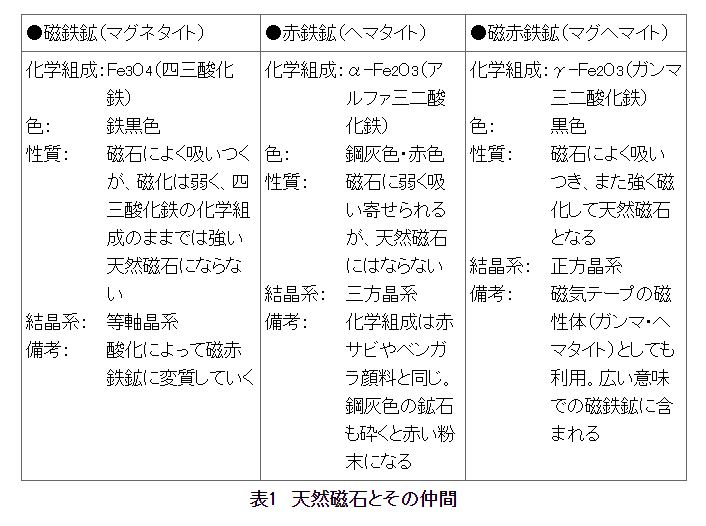

このように一般に天然磁石=磁鉄鉱と理解されています。『理化学辞典』でも、磁鉄鉱は「最強の磁性をもつ鉱物」とされています。しかし、厳密にいうと、これは正確ではありません。純粋な磁鉄鉱は、あまり強い磁気を帯びないからです。たとえば磁鉄鉱の結晶(正八面体)を砕き、小さな破片を永久磁石でこするとわずかながら磁化して、他の破片を吸いつけるようになります。しかし、その磁化はごく弱く、天然磁石と呼べるようなものにはならないのです。

実は天然磁石となるのは、鉱物学的に磁赤鉄鉱(マグヘマイト)と呼ばれる鉱物なのです。古代ギリシアや古代中国で発見された天然磁石もまた磁赤鉄鉱だったはずです。

磁鉄鉱(マグネタイト)が黒いのは、鉄の黒サビと同じ四三酸化鉄(Fe3O4)からなる鉱物だからです。磁赤鉄鉱もまた見かけは磁鉄鉱に似た黒っぽい鉱物ですが、化学組成はガンマ三二酸化鉄(ガンマ・ヘマタイト、γ-Fe2O3)で、磁鉄鉱の仲間というよりむしろ赤鉄鉱(ヘマタイト、化学組成はアルファ三二酸化鉄=α-Fe2O3)に近い鉱物です。しかし、赤鉄鉱は磁鉄鉱とちがって、磁石にわずかに吸い寄せられる程度で、決して天然磁石にはなりません。

フェライト磁石と天然磁石は兄弟

話が錯綜してきましたが、磁鉄鉱を広く解釈すれば、天然磁石=磁鉄鉱とするのは誤りではありません。通常の磁鉄鉱においては、マグネタイト(Fe3O4)の一部が酸化によってガンマ・ヘマタイト(γ-Fe2O3)になっているからです(磁赤鉄鉱という名称はなじみが薄いので、本シリーズでも、広い意味で天然磁石=磁鉄鉱としています)。

異なる物質が均一に溶け合った状態のものを固溶体といいます。金銀合金などは典型的な固溶体ですが、マグネタイトとガンマ・ヘマタイトもまた固溶体をつくります。 強い磁力を示す天然磁石は、純粋なマグネタイトあるいは純粋なガンマ・ヘマタイトでもなく、両者の中間型とでもいうべき鉱物です。磁鉄鉱は酸化によって徐々に磁赤鉄鉱に変質するのですが、この酸化の進み具合が、天然磁石の保磁力に関係してくるようです。

砂鉄もまた一般に磁鉄鉱の粒子とされていますが、実際は酸化鉄と酸化チタンとの共融混合物(2相に分離して共晶をつくることが多い)です。ただし、砂鉄は磁石に吸いつくものの、保磁力が小さいので永久磁石にはなりません。

1930年代初め、加藤与五郎・武井武両博士によって開発された初のフェライト磁石(OP磁石と命名されたハードフェライト)は、マグネタイトとコバルトフェライトとの固溶体でした。このフェライト磁石はスピネル型の結晶構造をもち、天然磁石とは兄弟のような存在です(現在のフェライト磁石はマグネトプランバイト型の結晶構造)。また、同時期に開発された亜鉛フェライトと銅フェライトの固溶体は、その後、高周波技術の発展とともにトランスコアなどに不可欠の材料(ソフトフェライト)となり現在に至っています。さまざまな固溶体をつくるというところに、フェライトという物質の奥深さが潜んでいます。「フェライトには森羅万象が含まれている」とはフェライトの父と呼ばれた加藤与五郎博士の言葉です。

磁石に吸いつく岩石は意外と多い

河原や磯辺の小さな砂利を磁石でかきまわすと、直径数mmほどの小さな石が磁石に吸いついてきます。砂鉄や磁鉄鉱のような鉄鉱石だけが、磁石に吸いつくわけではないのです。とはいえ、さすがに小石ほどの大きさになると、重くて磁石に吸い寄せられません。しかし、岩石のもつ磁性は、次のようにして調べることができます。

用意するのは細い糸で磁石を吊るしただけの簡単な道具。吊るした磁石に測定する岩石を静かに近づけると、鉄分をある程度以上含む岩石においては、磁石が吸い寄せられます。糸は長いほど、また磁石は小さくて強力なほど、感度がよくなります。希土類磁石を瞬間接着剤で糸に吊るしたものを用意すれば申し分ありません。道端や庭に転がっている岩石の多くが磁石に吸いつくことがわかります。茶碗やレンガなどにも吸いつきます(レンガの赤色は鉄分によるもの)。

面白いことに磁石に吸いつかないアルミニウムや銅などにも、磁石は反応します。1円硬貨や10円硬貨(銅・スズ合金)を磁石に非接触で近づけて動かすと、磁石は硬貨の動きに追随して振り子のように揺れ始めます。これは「アラゴの円板」と同じ原理の実験です(導体に発生する渦電流が、磁石の磁界に作用する現象)。19世紀のファラデーは大型電磁石を用いてこのような実験を試みましたが、希土類磁石が容易に入手できる今日では、同様の実験をだれでも簡単にできます。一度、試してみてはいいが でしょうか。

図2 磁石を使った簡単な実験装置

TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです