テクノ雑学

第68回 メモリーストレージ - その1「フラッシュメモリー」-

デジカメやケータイと切っても切れない関係にあるのが、「メモリーカード」と呼ばれる一連の製品です。あなたの家にも一枚はあるのではないでしょうか。カード型ではありませんが、USBポートへ直接挿して使える上に、Windowsでもマッキントッシュでも特別なドライバソフトをインストールせずに使える「USBメモリー」も、各種のメモリーカードと同ジャンルに分類できる製品です。

フラッシュメモリーを使った主な製品

これらの製品は「ポータブルストレージ(デバイス)」、もう少し大きなくくりで言えば「リムーバブルメディア」などと呼ばれます。日本語に訳すと、それぞれ「携行型外部記憶装置」「着脱可能型記憶媒体」となるでしょうか。コンピュータの歴史を振り返ると、古くは紙テープ、磁気テープ、フロッピーディスクなどがポータブルストレージとして、データの保管や持ち運びに使われてきました。

1984年、東芝が「フラッシュメモリー」と呼ばれる、電源を切ってもデータが消えない半導体を開発しました。この特性は、パソコンやデジカメなどのデータを一時的に保存しておくために最適であることから、1990年代半ば以降一気に普及し、ポータブルストレージの分野で主流の座を占めることになります。また、ハードディスクなど可動メカ部分を持つ記憶メディアに比べて圧倒的に低消費電力であり、衝撃などにも強いことから、ケータイの本体内蔵メモリー、iPod nanoなどの携帯音楽プレーヤーにも使われています。大容量化と高速化が進んだことで、現在ではハードディスクの代わりに搭載するノートパソコンも登場しています。

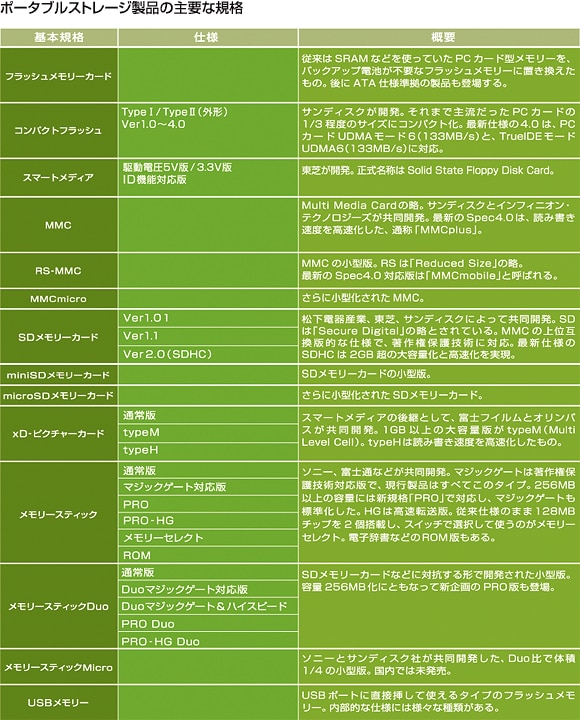

過去のものも含め、フラッシュメモリーを使ったポータブルストレージ製品の主要な規格を一覧表にしてみましょう。

|

コンパクトフラッシュからSDメモリーカードへ

初期のデジカメ市場で、本体に内蔵して使う記憶メディアの主流の座に就いていたのはコンパクトフラッシュ(CF)です。市場に登場した時期が早かったこと、カードのサイズが大きめで、他のメディアに比べて大容量化が容易だったこと、当時はデジカメ自体のサイズが大きく、収納スペースに困らなかったことなどがその理由です。

特にUSB規格がメジャーになる以前は、PCカード型アダプターを使い、ノートパソコンには必ず備わっているPCカードスロットに挿し込むだけで、撮影したデータファイルをパソコンへ直接読み込め、保存できる点も、使い勝手の良さとして受け入れられていました。他のメディアにも同様のアダプターは存在しましたが、CFカード規格はメモリー製品だけではなく、PHS通信カードや無線LANカードなどさまざまな機器を扱うことが可能だったことで、ある時期からノートパソコンがCF規格専用のスロットを備えるようになったことも、CFのシェア拡大に貢献していた要素です。

しかし、一般ユーザー向けデジカメのコンパクト化競争が始まると、記憶メディアの主流の座も、よりコンパクトなSDメモリーカードへシフトしていくことになります。現在、メモリースティックの開発メーカーであるソニーと、xD-ピクチャーカードの開発メーカーである富士写真フイルム以外のコンパクト型デジカメは、ほぼすべてがSDメモリーカードを採用しています。一眼レフ市場では、まだコンパクトフラッシュが主流ですが、いずれはSDメモリーカードへ取って代わられていくのではないでしょうか。

ケータイがメモリーカード用スロットを備えるようになった直接のきっかけも、カメラ機能の内蔵です。他にもスケジュールやメモ帳など、多機能化が進んでいたことで、内部のデータを保存しておける外部記憶メディアへの対応が望まれていたタイミングでもありました。メールや電話帳データを直接メモリーカードへ保存しておけるようになったことで、ケータイの使い勝手が大きく改善されました。当初はメーカーによって異なる規格を採用するケースもありましたが、現在はminiSDメモリーカード、もしくはmicroSDメモリーカードが主流となっています。

|

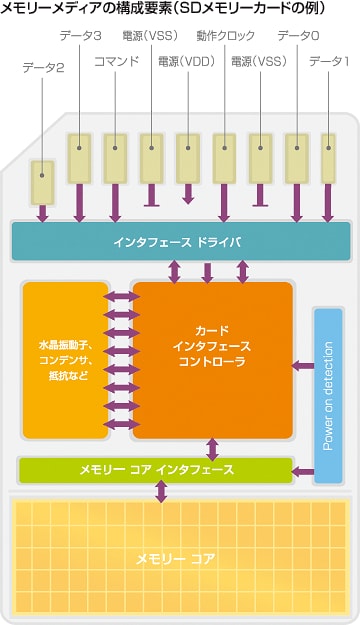

規格や形状は異なっても、これらのポータブルストレージデバイスの構成要素はおおむね共通です。ざっと説明すると、機器との間でデータをやりとりするための端子(コネクタ)、機器との間のデータのやりとり、読み書きを制御する「コントローラチップ」、肝心要の「フラッシュメモリーチップ」、動作のタイミングを司る「水晶振動子」、誤消去を防ぐ「ライトプロテクトスイッチ」などになります。これらの部品はそれぞれの規格に応じた形状の基板上に実装され、パッケージに収められて製品となります。

フラシュメモリーの特徴

さて、これらのポータブルストレージ製品に用いられているフラッシュメモリーは、EEPROM(Electronically Erasable and Programmable Read Only Memory 電気的に消去・書き込み可能なROM)に分類される半導体です。最大の特徴は、データを自由に読み書きできるRAM(Random Access Memory)の特徴と、電源を切っても記録された内容がそのまま保存されているROM(Read Only Memory)の特徴を併せ持つこと。開発者は現在、東北大学で電気通信研究所の教授を勤める舛岡富士雄氏です。

|

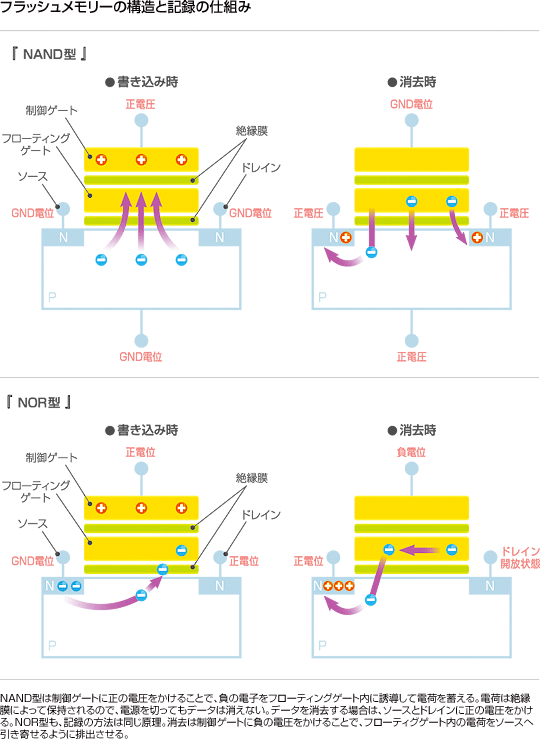

フラッシュメモリーの基本構造は、電界効果トランジスタ(Field Effect Transistor)と呼ばれる、スイッチのオン/オフを「ゲート電極」にかかる電圧によって制御するトランジスタのうち、ゲート電極を「酸化絶縁膜」の上に載せた構造を持つMOS (Metal Oxide Semiconductor) FETと呼ばれるタイプをベースとしています。

MOS FETは、ゲート電極が蓄えている電荷が、特定のしきい値を超えている/いないという状態によって1ビットを表現します。対してフラッシュメモリーは、絶縁膜の上に電荷を保持できる「フローティングゲート」領域を備え、さらにその上に酸化絶縁膜とゲート電極を載せた、2層構造のゲート電極を備えているのが特徴です。制御ゲートに高い電圧をかけると、酸化絶縁膜を通過して電子がフローティングゲートに蓄えられます。この電子による電荷がある/ない状態によって1ビットを表現しますが、蓄えられた電荷は絶縁膜によって漏れ出さないようになっているので、電源を切っても保持されたままになるのが最大の特徴です。

フラッシュメモリーは、構造によってNAND(Not AND)型とNOR(Not OR)型に大別されますが、現在メモリーカードに用いられているのは、ほぼすべてがNAND型です。NAND型は構造上、高集積化しやすく、書き込みが高速という特徴を持っています。反面、ランダムアクセス読み出しが低速、1ビット単位の書き込みができないといった弱点もありますが、記憶メディア用途としては特に重要な問題ではなく、メリットのほうが上回っているために用いられています。

また、フラッシュメモリーは書き込みできる回数に制限があります。電子が貫通する際に酸化絶縁膜を劣化させることがその原因です。対策として、なるべくすべてのメモリーセルに対して均等に書き込むため、「ウエアレベリング(メモリーへの書き込み回数を平滑化すること)」などの工夫が盛り込まれています。おかげで、現在市販されているフラッシュメモリーは50〜100万回程度までの書き込みが可能とされているので、現実的な使用状況において、特に気にする必要はなくなったと言っていいでしょう。

最近のトピックとして「マルチレベルセル」をあげておきましょう。これはフローティングゲートに蓄える電子の量をコントロールすることで、ひとつのメモリーセルに複数ビットの記憶を行なう技術です。この技術によって単位面積あたりの大容量化が一気に進み、容量あたりの価格が大幅に低下、ユーザーにとって嬉しい状況となりました。

フラッシュメモリーを有効活用しよう

最後に、フラッシュメモリー系のポータブルストレージをより活用するための情報をいくつかあげておきましょう。

まず、Windows Vistaで採用された「ReadyBoost」機能です。これはUSBメモリーやSDメモリーカードなどをシステムのキャッシュメモリーとして使える機能で、動作の高速化に貢献してくれます。ただし、割り当てられる容量に制限があり、最小256MB〜最大4GBとなっている点には注意。8GBのメモリーカードを使った場合、そのうちの半分だけを割り当てることになります。

購入時に気になる「X倍速」という表示。ここで言う1倍速はCDと同じ1200kビット/秒(約150kバイト/秒)ですが、これは読み出し速度の話であって、書き込み速度ではない点に注意しておきましょう。

これからSDメモリー系のカードを購入するなら、「小は大を兼ねる」で行きましょう。ケータイではmicroSD型が主流になりつつありますが、まだminiSD型を採用している機種もあります。miniSD型ケータイ用に購入する場合、miniSD型アダプター付きのmicroSD型を選んでおけば、将来的にケータイを買い替えた際にもそのまま流用できます。miniSD型を使っていて、microSD型のケータイに買い替えてしまった場合、このような製品を使うと、USBメモリーとして活用できます。

取材協力 グリーンハウス http://www.green-house.co.jp/

著者プロフィール:松田勇治(マツダユウジ)

1964年東京都出身。青山学院大学法学部卒業。在学中よりフリーランスライター/エディターとして活動。

卒業後、雑誌編集部勤務を経て独立。

現在はMotorFan illustrated誌、日経デジタルARENA、日経ベストPCデジタル誌などに執筆。

著書/共著書/監修書

「手にとるようにWindows用語がわかる本」「手にとるようにパソコン用語がわかる本 2004年版」(かんき出版)

「PC自作の鉄則!2006」「記録型DVD完全マスター2003」「買う!録る!楽しむ!HDD&DVDレコーダー」など(いずれも日経BP社)

TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです