電気と磁気の?館

No.3 燃料電池を生んだ電気化学

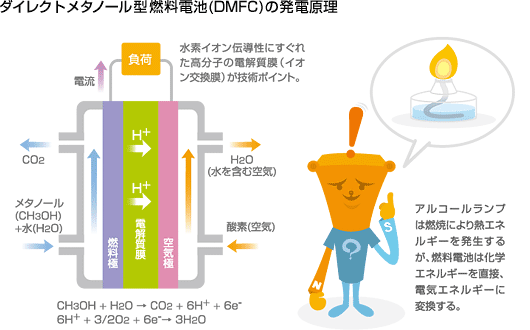

ハイブリッドカーに続く次世代カーとして燃料電池車(FCEV)が注目されています。燃料電池とはいっても、燃料の水素やメタノールなどを燃やすわけではなく、化学エネルギーを直接、電気エネルギーに変換する発電装置。発電効率が高く、環境にもやさしいのが特長です。携帯電話やノートパソコン、デジタル音楽プレーヤなどのモバイル機器に利用するマイクロ燃料電池の実用化も進められています。

電気分解を利用した初の電信機

地上デジタル放送が見られるワンセグ機能やデジタル音楽プレーヤ機能の搭載など、携帯電話の多機能化によって消費電力は増大する一方。現在、携帯機器で主流の充電バッテリーであるリチウムイオン電池では容量不足となってきたため、燃料電池を利用する携帯電話の実用化が進められているのです。すでに試作品は開発ずみで、2007年には外付けタイプが商品化される予定。小型化が進めば内蔵タイプも登場するでしょう。

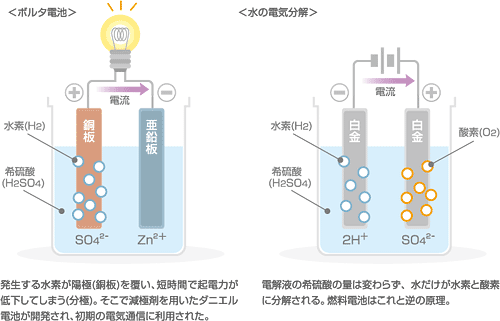

燃料電池は、基本的に水の電気分解と逆の原理を利用したもの。水を電気分解すると水素と酸素になるので、逆に水素と酸素を結合させれば電気が生まれます。燃料電池車(FCEV)は水素やメタノールなどの燃料と空気中の酸素との電気化学的な反応により、発電しながら走行するタイプの電気自動車です。携帯電話などに使われるのは、水素などより取り扱いが容易なメタノールを燃料とし、イオン交換膜を利用したダイレクトメタノール型燃料電池(DMFC)です。

理科教育においては、電気に関する現象は化学ではなく物理として扱われます。しかし、もともと電気学は化学から派生したもの。ボルタ電池が発明された1800年、早くも水の電気分解もおこなわれ、電気化学という学問分野が誕生しました。

1809年には電気分解を利用した電信機が考案され、電気通信という技術分野も開拓されました。これはアルファベットに対応させた複数の電気分解器を受信側に置き、送信側と電線で結んだ装置。送信側から電流を流すと、電気分解器の電極から泡が発生するので、これを読み取るというしかけです。

その後、1820年にエルステッドにより電流の磁気作用が発見されると、電流によって磁針を動かす方式の電信機も考案されました。しかし、アルファベットの数だけ電線と磁針を用意するのは大変です。そこで、5本の磁針の振れの組み合わせによりアルファベットを表す方式が考案されました。これは5針式電信機と呼ばれ、開通してまもない鉄道通信などに用いられました。

|

|

■ 電磁誘導現象はなぜすぐに発見できなかったのか?

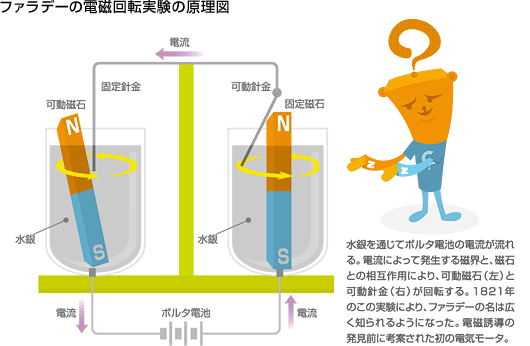

化学者デービーの助手として採用され、念願の化学実験家となったファラデーは、電気・磁気現象にも、なみなみならぬ関心を寄せていたようです。エルステッドによる「電流の磁気作用」の発見の翌年(1821年)、ファラデーは有名な電磁気回転の実験に成功しています。これは、水銀を満たしたカップの片方に可動式の磁石、もう片方に可動式の針金を取り付け、ボルタ電池から電流を流すことにより連続回転させる装置です。これは初の電気モータといえるものですが、当時はまだ電磁誘導現象が発見される前だったので、現象の理論的解明も応用も進みませんでした。

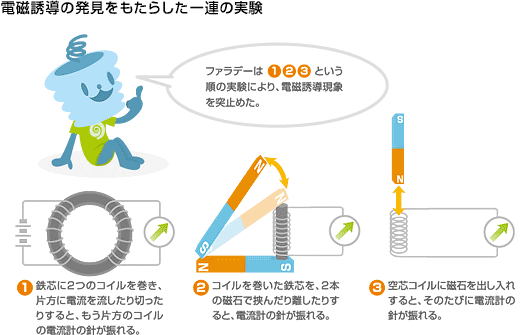

ファラデーによって電磁誘導現象が発見されるのは、この電磁気回転の実験から10年後の1831年のことです。中学校の理科の教科書などには、空心の円筒形コイル(ソレノイドコイル)に向かって磁石を出し入れすると、コイルに起電力が発生して誘導電流が流れるという図が、電磁誘導の法則の説明とともに載っています。しかし、ファラデーはいきなりこの実験を思いついたわけではありません。彼の日記には、電磁誘導を発見するまでの悪戦苦闘ぶりをしのばせるさまざまな実験が記されています。

ファラデーが最初に成功したのは鉄製の輪に2つのコイルを巻き、片方に電流を流すと、もう片方のコイルに起電力が発生するという実験でした。これはトランスの原理と同じです(下図(1))。続いてファラデーはコイルを巻いた鉄心を棒磁石ではさむ装置を製作し、棒磁石を動かすことによりコイルに起電力が発生することを確認しました(下図(2))。これらの発見に続いて考案されたのが、空心の円筒形コイルに棒磁石を出し入れするという実験だったのです(下図(3))。

エルステッドによる電流の磁気作用の発見後、すぐに電磁誘導の発見には至らなかったのは、そのころの磁石の磁力は弱く、電流計の感度も低かったことが関係しています。また、当時は磁石からは目に見えないエネルギーのようなものが放射され、それが電気を生み出すにちがいないと考えられていたようです。しかし、磁石がつくるのは磁界であり、磁界はエネルギーではありません。外部からの力によって磁界を変化させたときに、コイルに起電力が生まれることは、ファラデーの粘り強い実験と観察によって、初めて突き止められたのです。

■ アメリカのヘンリも発見していた電磁誘導と自己誘導

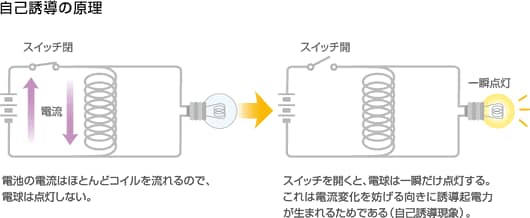

電磁誘導現象の発見に続いて、ファラデーは自己誘導現象を発見し、1835年に論文として発表しました。自己誘導現象とは回路に流れる電流を切ったり、回路をつないで電流を流した瞬間に、電流変化を妨げるような方向に起電力が生じる現象をいいます。ファラデーはこれを余電流(extra current)と名づけました。ちなみに、強力な電磁石を製作したことで知られるアメリカのヘンリは、ファラデーに先立ち1832年に自己誘導に関する論文を発表しています。電気通信に関心をもったヘンリは、電磁石を用いてベルを叩かせる電信機を製作しましたが、その性能試験で電流を切ったとき、接点に火花が飛ぶのに気づいたことがきっかけです。そればかりではなく、ヘンリはファラデーと似た実験装置により、電磁誘導も発見していました。ヘンリが考案したのは、鉄心を巻いたコイルとU字型の電磁石を組み合わせた装置。原理的にファラデーの実験装置と変わりありません。大西洋をはさんでファラデーとヘンリは、ほぼ同時期に独立して電磁誘導と自己誘導を発見していたのです(のちに電磁誘導の先取権はファラデー、自己誘導の先取権はヘンリに与えられました)。

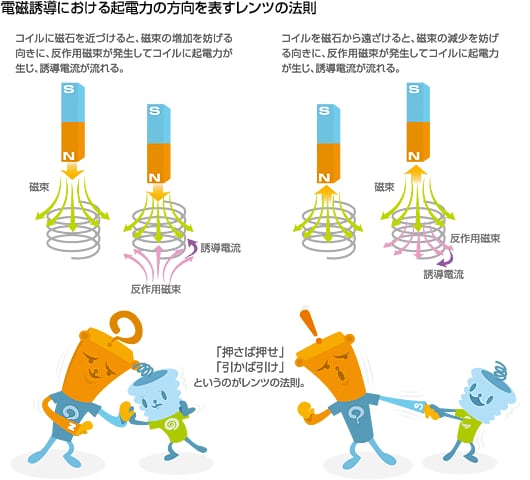

電磁誘導の法則は”慣性の法則”と似たところがあり、外部から加えられる作用に対しては、それを妨げるような反作用を起こして、もとの状態を維持しようとします。つまり、外部からの磁束が増えると自らも磁束をつくってそれに対抗する結果、起電力が発生して回路には誘導電流が生まれるのです。この起電力の向きを知る方法が、「電磁誘導によって生じる起電力の向きは、その誘導電流のつくる磁束が、もとの磁束の増減を妨げる向きに発生する」というレンツの法則(1834年)です。わかりやすく言えば、もとの磁束の増減に対して、「押さば押せ」「引かば引け」というぐあいに反作用磁束が生まれます。

なぜ電磁気現象に慣性の法則のようなものがあるかは、自然界の根源的な成り立ちに関わることなどで答えを求めることはできません。しかし、もし慣性の法則がなければ、あらゆるものは安定して存在することができなくなるでしょう。自然界はよくできているというしか言いようがありません。

TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです