テレビにデジカメ、身近な家電の電子デバイスの仕組み|あっとデバイス

第1回 ブラウン管の仕組みとテレビの進化の歴史

06年のサッカーワールドカップドイツ大会や08年の北京オリンピックをターゲットに、テレビがさらに大きな進化を遂げようとしている。主役は薄型テレビ(Flat Panel Display=FPD)だ。これまでのテレビの歴史を振り返り、大きな転換期にあるテレビの今についてフォーカスする。

テレビはブラウン管とともに

テレビといえば、長くブラウン管が全盛を誇っていた。テレビの歴史はブラウン管とともにあったと言っても過言ではないだろう。真空管から発展したブラウン管を使って「テレビジョン」(Tele+Vision、つまり遠隔で映像を楽しむシステム)が構築できるのではないかというアイデアが生まれたのは、なんと1907年のこと。翌1908年にイギリスのキャンベル-スウィントンが発表したテレビジョンシステムの構成案は、現在のテレビと何ら変わらないものだった。

以来ほぼ一世紀もの長きにわたってブラウン管が主役であり続けた。日本メーカーは戦後、技術革新に挑み、その素質をさらに磨いたため、ブラウン管の画質は最も熟成されている。大量生産のおかげで製造コストも十分に安い。単に画質とコストだけを考えたら、ブラウン管は完成度を極めている。

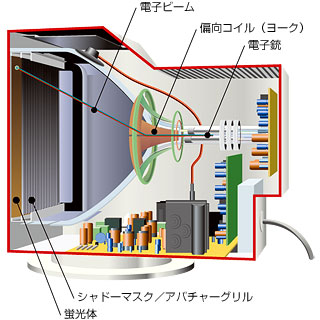

ブラウン管の構造は、図のように電子銃から発射された電子ビームによって、表面に配置された蛍光面を光らせ画像を映し出すというものだ。この電子ビームを曲げる装置が偏向ヨークと呼ばれる電磁コイルであり、その性能はブラウン管の高品位画像をつくりだす決め手となっている。偏向ヨークにはフェライトが使用されており、TDKは独自の素材技術によって画像の高精度化を支える偏向ヨーク用フェライト材料を開発・提供。テレビ黎明期の時代から、主役としてのブラウン管を陰で支える黒子として大きな役割を果たしてきたのである。

CRT

ブラウン管式テレビの歴史は古く、基本構造は殆ど変化していない。大量生産による低コスト化が最も進んでおり、表示画質も優れている。反面、大きく重く、設置面積もとるため、薄型テレビに主役の座を譲ろうとしている。

いよいよ主役交代の時へ

長く主役であり続けたブラウン管だが、一方で他の表示デバイスも「ブラウン管に追いつき追い越せ」とばかりに進化してきた。最近では両者の関係も逆転。家電量販店をのぞくと、店頭のいい場所に置かれているのは、薄型のテレビばかり。「薄さ」を武器に主役の座を奪いつつあるのがFPDというわけである。

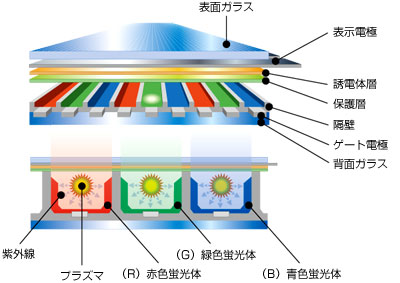

PDP

プラズマテレビは、プラズマによって発生した紫外線を蛍光体が受けて、色を発色させる。構造上大型化しやすく、自発光のため、色彩表現が鮮やかで反応性についても優れている。反面、消費電力が高く高精彩化が難しいとされる。

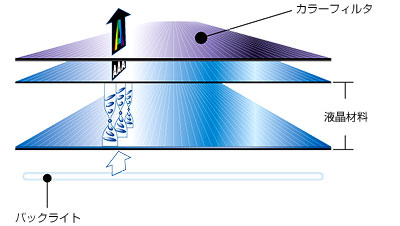

LCD

液晶テレビは、液晶材料を使ってバックライトの光を調節し発光する。液晶は自発光しないので、バックライトの光源が必須となる。低消費電力で高精彩化を実現している反面、大型パネル化は歩留まりが問題とされる。

周知のように薄型テレビには、プラズマ方式と液晶方式の二通りがある。両者の違いは映像の表示方式に端を発する。

プラズマは小さな蛍光灯の集合体と言っていいだろう。膨大な数の蛍光灯が画面いっぱいに埋め込まれており、電極を取り付けた2枚のガラス板を重ね、その隙間に封入したガスに電圧を加えることでガラス板の内側に塗布された赤・緑・青の蛍光体を発光する、という仕組みになっている。

一方、液晶は電圧の変化によって透明度が変わる性質を利用し、前面に配置したカラーフィルターの透過する光の量を変化させ、映像を表示するという仕組みだ。液晶そのものは自ら発光しない。そのため、後ろからの光(バックライト)によって映像を表示しているのである。

デバイスから知恵を絞る

技術的に成熟した製品は、プラモデルのようにデバイスやモジュールを組み合わせるだけである程度の性能が発揮できるが、FPDはまだまだこれからの製品。デバイスから知恵を絞り、すり合わせ型で改良を進めていかなくてはならない。

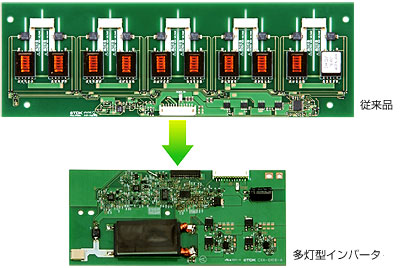

FPDにおいて、デバイスメーカーに求められているのは、画質を向上させつつ、コストを低減させること。プラズマテレビの場合、部品代がコストの約60%を占めると言われており、液晶ディスプレイにおいても、大型画面用バックライト用に10本以上も使用される冷陰極管(CCFL)とその周辺部品の部品点数削減が課題である。

これに対しTDKは、多灯型DC-ACインバータを開発(写真1)。従来のインバータユニットでは、1本の冷陰極管に1個のトランスが必要であったが、TDKでは1個のトランスで複数の冷陰極管を駆動するインバータユニットを開発したのだ。さらに、新開発の低損失フェライト材・PC95材を用いたトランスで小型・高効率化も実現している。30インチサイズの液晶パネルであれば、1個のトランスで10本以上の冷陰極管を点灯させることができるため、部品点数の削減、ひいてはコスト削減に大きく貢献しているのだ。

テレビの薄型化・大画面化は大きな流れであり、昨年のアテネ五輪がFPD元年であったとすればこれからの数年はFPDを本物にする勝負の時期である。アプリケーション側からTDKに寄せられる期待は大きい。

TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです