じしゃく忍法帳

第82回「磁気シールドの技術と材料」の巻

磁気の“壁抜け”を阻止するには?

詩人ルクレティウスの磁石論

伊能忠敬が日本地図作成のために全国測量をしたとき、方位磁石を狂わせる鉄を身に帯びることを同行の者に禁じました。最も磁石に影響を与えそうなのは刀です。ところが、当時、ホオノキの材は磁石の力をさえぎるという迷信がありました。ホオノキの材の鞘なら刀を差しても大丈夫と思っていた者もいたようで、伊能忠敬は竹製か銅製の刀に替えるように指示したといわれます。

磁石が鉄を吸い寄せる現象はいつの時代でも不思議です。この現象に力学的な解釈を試みたのは、古代ローマの詩人・哲学者ルクレティウス(前94頃〜55)です。彼は著書『物の本質について』において、「磁石からは目に見えない多量の原子が流出していて、これが磁石と鉄との間の空気を打撃するため空虚な部分ができ、そこに鉄が落ち込む」と述べています。つまり掃除機がチリを吸い込むのと同じように考えたようです。

ヨーロッパでは16世紀ごろまで摩擦電気と磁気は混同されていました。この違いを実験で明らかにしたのはイギリスのギルバート(1544〜1603)です。彼は摩擦したコハク(琥珀)がチリや灰などを引き寄せるのは、コハクから目に見えない微粒子である電気的な“エフルヴィア(発散気)”が放出され、カギで引っ掛けるようにしてモノを引き寄せると説明しました。中間に介在物を置くとモノを引き寄せなくなるのは、電気的エフルヴィアが遮断されてしまうからだとも述べています。

しかし、磁石の磁気はまるで忍法の“壁抜け”のように、介在物に妨げられることなく鉄を引き寄せます。この説明に苦しんだギルバートは、磁気にはエフルヴィアのような物質的な媒介はなく、霊魂(アニマ)のようなものよって互いに引きあうと結論しました。“磁気学の父”と呼ばれるギルバートも、この点はルクレティウスの考え方よりも退歩しています。

磁束を吸収する強磁性体の磁気シールド効果

磁石の磁気はホオノキの材はもちろん、アルミニウムや銅などの金属さえも貫通します。しかし、磁石の磁気を遮蔽する物質は身近にも存在します。それは鉄です。鉄をはじめとする強磁性体は、磁束をよく吸収するために、磁気シールド効果をもつのです。

たとえば磁石はスチール缶を吸いつけますが、磁石をスチール缶内の中央に格納すると、磁気はスチール缶外部にほとんど現れなくなります。逆に磁石をスチール缶の外に置くと、スチールの磁気シールド効果により内部空間の磁界は微弱になります。

物質の磁束の吸収しやすさのことを透磁率といい、真空の透磁率との比を比透磁率といいます。銅や鉛などの非磁性金属の比透磁率は1前後ですが、鉄、コバルト、ニッケルでは1000以上もあり、このため磁束をよく吸収し、また磁石に吸いつくのです。

強磁性体には外部磁界によっていったん磁化されると、永久磁石となって磁化を保ち続ける硬磁性体と、外部磁界を断つと磁化をなくして元の状態に戻る軟磁性体とがあります。

純鉄や不純物の少ない軟鉄は、古くから知られてきた軟磁性体ですが、電気抵抗が小さいために、交流用のトランスコアなどに使うと発熱によるエネルギーロス(ヒステリシス損)が大きくなってしまいます。そこで、1900年に軟磁性ながら電気抵抗の高いケイ素鋼(鉄・ケイ素・アルミニウムの合金)が発見されたのを皮切りとして、1920〜1930年代にはパーマロイ、ケイ素鋼を改良した方向性ケイ素鋼、センダストなどのすぐれた軟磁性金属材料が相次いで開発されました。同時期に開発されたフェライト(ソフトフェライト)も、酸化鉄を主成分とする軟磁性の電子セラミック材料です。

図1 強磁性体による磁気シールド効果

超電導材料の完全反磁性を利用した磁気シールド

身近な電気・電子機器で磁気シールドが不可欠になるのは、テレビ、パソコンのCRTやテープレコーダ、VTRといった磁気記録装置です。CRTでは電子銃から放出された電子が、CRT前面の蛍光物質に衝突して画像をつくりますが、電子は地磁気のような微弱な磁界によっても軌道を曲げられてしまうため磁気シールドが必要になります。また、カセットデッキなどをのぞくと、磁気ヘッドが金属(パーマロイなど)で覆われているのがわかります。これは磁気ヘッドからの磁気漏れを防ぐための磁気シールドです。

心磁界や脳磁界といった生体磁気は地磁気の100万〜1億分の1ほどの超微弱な磁界です。こうした生体磁気の測定には超電導材料による磁気シールドも利用されます。

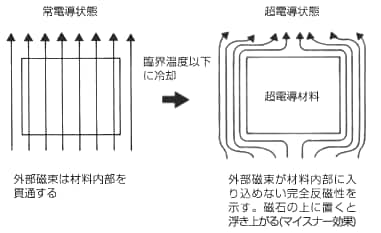

超電導材料は臨界温度以下では電気抵抗がゼロとなります。この状態において外部磁界が加わると、超電導材料の表面には電流(超電導電流)が流れ、外部磁界を打ち消すように磁界が発生します。その結果、外部磁界は超電導材料の内部に入り込むことができず(完全反磁性)、内部を貫通していた磁束は押し出されてしまいます(マイスナー効果)。

セラミック系の高温超電導材料の発見により、マイスナー効果の実験は簡単にできるようになりました。液体窒素で臨界温度以下に冷やした高温超電導材料を磁石の上に置くと空中に浮かびます。これは超電導電流が発生する磁界と、磁石の磁界が釣り合うからです。

図2 超電導材料の完全反磁性

フェライトはすぐれた電波吸収材

電気・電子機器の誤動作などをもたらす妨害電磁波は、空間を伝わる電界と磁界の振動で、これを吸収する材料を電波吸収材と呼びます。高周波をよく吸収する特性をもつフェライトは、テレビ電波のゴースト対策用として、新宿の東京都庁舎はじめ、多くの高層ビル壁面などに採用されています。

フェライトはコンクリートとも相性がよい無機材料なので、PCパネル工法の高層ビルにおいては、電波を反射させるワイヤーメッシュといっしょに、電波吸収用のフェライトタイルがコンクリートとともに打ち込まれています。ただし石材や磁器タイルなどが化粧材として使われているので表面からは見えません。

小型・薄型化が進む電子機器内部においても、都市の妨害電磁波と同じような放射ノイズ問題が生じます。各種ノイズフィルタも使われますが、それを補う電波吸収材としてTDKのフレキシールドも利用されています。フレキシブルでさまざまな形状にカッティングでき、またわずかなスペースにも装着できる簡便かつ有効なEMC対策として、モバイル機器などにも活用されています。

図3 テレビ電波のゴースト対策用電波吸収壁の1例

TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです