じしゃく忍法帳

第79回「加速器と磁石」の巻

磁石が生み出す遥かなスピード

ウィルソン霧箱の発明エピソード

空模様や風向、気温などから天気を予測する“観天望気”も基本的な忍法の1つ。たとえば、よく晴れて冷え込む明け方には、しばしば濃い霧がたちこめます。霧は大気中に浮かぶ微細な水滴の集まりです。夜間の熱放射によって大地の温度が下がると、地表付近の大気も冷え、大気に含まれる水蒸気が凝結して水滴となるのです。これを放射霧といい、盆地のような地形で多く発生します。忍者にとって霧はいわば天然の煙幕。敵に見つかることなく移動できるので、脱出や奇襲などにうってつけ。ただし、「朝霧は晴れる」というお天気ことわざがあるように、日が昇って気温が上がるにつれ、霧はみるみる消え去ってしまいます。

気象は地球が演じる壮大な大気の実験です。化学に近代的な原子論を導入したドルトンは、終生、気象観測を続けたことでも知られます。大気は酸素、窒素、二酸化炭素、水蒸気など、重さの異なる気体からなるのに層をなさずに混合するのはなぜか?ドルトンはこれを説明するために原子論を導入し、分圧の法則を発見したのです(1801年)。

目に見えない放射線の軌跡を初めてとらえた物理観測装置は、発明者の名をとって“ウィルソン霧箱”と呼ばれます。ウィルソンもまた霧などの大気現象に興味をもっていた物理学者です。19世紀末において、霧の発生には大気中に微細なチリの存在が不可欠の条件と考えられていました。しかし、チリを完全に除去した容器内の飽和水蒸気にX線を照射すると、水蒸気が凝結することをウィルソンは発見しました(1896〜97年頃)。彼はこれを大気中に発生したイオンによるものと考え、さらに研究を重ね放射線検知器として実用化したのがウィルソン霧箱です。ちなみにウィルソンの霧箱は、当初は電気素量(電子の電荷量)の測定用に製作されたものです。この装置を改良して測定に成功したのが、有名な“ミリカンの実験(1909〜13年)”です。

図1 ウィルソン霧箱の原理

放射線の分離実験に磁石の磁界が使われた

ウラン鉱物から未知の放射線が出ていることが、ベクレルによって発見されたのは1896年。ほどなく放射線には種類があることも、ラザフォードやキュリー夫妻らの実験によって明らかにされました。いわゆるα線、β線、γ線です。鉛の塊に細い穴を開け、その中に放射性物質を入れ、穴から飛び出してくる放射線に磁石の磁界を加えてみると、放射線は分かれて観測されます。α線とβ線は互いに反対方向に曲がり、γ線は影響を受けずに直進します。のちにα線は正電荷をもつヘリウム原子核、β線は負電荷をもつ電子、γ線はX線より波長の短い電磁波であることも突き止められました。α線、β線が磁界によって曲がるのは、ローレンツ力が作用するからです。α線は正電荷、β線は負電荷の粒子であるため、フレミングの左手の法則に従って、互いに反対向きに曲がることになります。

20世紀初頭において、放射線は原子構造を究明する重要な手段となりました。α線を金属板に当てると、その一部が跳ね返されます。この現象を研究したラザフォードは、原子の中心には正電荷をもつ核があると考え、原子は原子核とその周囲に分布する電子からなることを明らかにしました。原子構造がほぼ解明されると、次の研究課題となったのは原子核の構造です。そのためには十分に大きなエネルギーをもたせた粒子を原子核に衝突させ、原子核を叩き壊してみるしかありません。そこで登場するのが加速器です。

世界初の加速器は1932年、コッククロフトとウォルトンによって開発されました。これは多数のコンデンサと整流管を組み合わせた装置。荷電粒子は逆電荷の電極に引きつけられて加速します。そこで高い静電界をつくり、いっきに荷電粒子を引き寄せて加速する方式。しかし、この装置で得られるエネルギーには限界があり、複数の電極を直線状に並べた線形加速器が開発されました。

初のサイクロトロンは手のひら大の装置

円形加速器の1種であるサイクロトロンも、ほぼ同時期に考案されました。一様な磁界に垂直に飛び込む荷電粒子は、ローレンツ力が常に横から作用するため円運動をします。これを利用したのがサイクロトロンです。加速器というと巨大装置を思い浮かべますが、ローレンスが開発した初のサイクロトロンは直径わずか4インチの小型装置でした。

サイクロトロンの電極は、D(ディー)と呼ばれる半円形の中空容器(内部は真空)2つを、向かい合わせて円形に配置したもの。2つのDは高周波発振器と接続され、電磁石によって全体に一様な磁界を加えておきます。ここで中心部から荷電粒子を放出すると、荷電粒子は片方のDの内部で半周したあと、もう一方のDの電極に引かれて加速し、内部で半周します。加速周期は一定なので、荷電粒子は加速されるたびに軌道半径が大きくなり、ラセン(渦巻き)状に運動して、最終的に装置から飛び出します。

サイクロトロンはきわめて独創的な装置ですが、装置全体に一様な磁界を加えなければならず、大型化するには巨大な磁石が必要となります。この難点を克服するために開発されたのがシンクロトロンです。

シンクロトロンは中空のドーナツ状トンネルの中で、荷電粒子を加速する装置です。ドーナツ状トンネルには加速用の高周波加速空洞と、軌道を曲げるための電磁石(偏向電磁石)、周回する荷電粒子を細いビームに収束させる電磁石などが環状に置かれています。サイクロトロンでは加速周期が一定なので、荷電粒子は加速されるたびに軌道半径が広がってラセン状の軌道となりますが、シンクロトロンは軌道半径を一定に保ったまま、加速することができます。そのかわり、加速に合わせて磁界も強めていく必要があります。

図2 サイクロトロンとシンクロトロン

活躍に期待がかかるシンクロトロン放射光

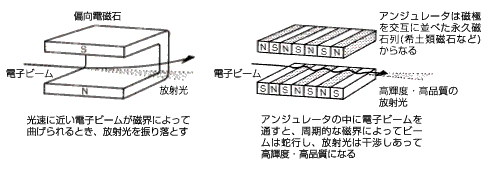

シンクロトロンにおいて光速近くにまで加速された電子が、磁石の磁界によって軌道を曲げられるとき、SR(シンクロトロン放射光)と呼ばれる光(電磁波)を放出します。電子の周囲にまとわりついている光子が振り落とされ、円軌道の接線方向に光となって放出されるのです。

SRは当初はエネルギーロスをもたらすやっかいな存在とみなされていましたが、近年、多種多様な研究に利用されるようになりました。ここにも磁石が活躍しています。SRの波長は赤外線領域からX線領域にわたる連続したスペクトルで発生しますが、電子をアンジュレータと呼ばれる装置の中に通過させると、レーザ光のような高品質の放射光となるのです。

アンジュレータはN極・S極を交互に並べた永久磁石列(希土類磁石など)からなります。この中を電子が通過すると、周期的にローレンツ力が作用するため電子は蛇行し、そのとき放出する光が干渉しあって、波長領域の絞られた高輝度な放射光となるのです。

兵庫県播磨科学公園都市に建設され、1997年から稼動を始めたSPring-8(スプリングエイト)は、周囲の長さ1436m、電子エネルギー8G(ギガ)eV(80億電子ボルト)にも達する世界最大級のシンクロトロン放射光施設。従来のX線発生装置とくらべて輝度は1億倍といわれ、物質のミクロ構造の解明などに、大きな期待が寄せられています。

図3 シンクロトロン放射光とアンジュレータ

TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです