テクノ雑学

第174回 新型車は燃費向上がカギ! 〜最新のキーテクノロジー「リーンバーン」〜

マツダの「SKYACTIVテクノロジー」や、ダイハツの「イーステクノロジー」など、新たな燃費向上技術が投入された新型車が登場し、ガソリン1Lあたり30km走るという、高い燃費性能をアピールしています。30km/Lという値は、あくまでカタログ表示の「モード燃費」ではあるのですが、筆者が試乗したマツダ・デミオSKYACTIVは実際にほぼ20km/Lの燃費をマークしました。

燃費性能がクルマの売れ行きに与える影響は、今後ますます大きくなっていくはずです。そんな背景を踏まえて、今回は燃費向上のキーテクノロジーの一つ「リーンバーン」について説明したく思います。なお、リーンバーンについてはテクの雑学 第134回「次世代自動車用エンジンの主流 — ガソリン直噴 —」でも簡単に触れていますので、併せてお読みいただければと思います。

エネルギーの損失とは?

自動車のエンジンは、「燃料」の持つ化学エネルギーを「燃焼」を通じて「気体の膨張圧力」に変換し、さらに「機械エネルギー」として取り出す装置です。その行程は以下のようになります。

1) 空気と燃料を混ぜて「混合気」を作る

2) 密閉された「シリンダー」の内部で混合気を圧縮する

3) 点火プラグから電気火花を飛ばして圧縮した混合気に着火し「燃焼」させる

4) 燃焼による温度上昇が混合気(燃焼ガス)の体積を膨張させる

5) シリンダーは密閉されているので、燃焼ガスの膨張は内部の圧力を高める

6) 燃焼ガスの膨張圧力を機械機構によって運動エネルギーに変換する

7) 次の「燃焼」を行うため、燃焼済みのガスをシリンダーの外へ排出する

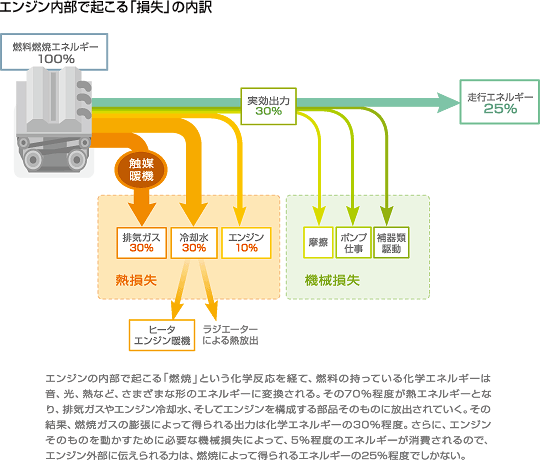

これらの行程を通じて取り出せる機械エネルギーは、ガソリンエンジンの場合、燃料が燃焼する時に放出する全エネルギーの20〜30%程度です。つまり、大半は動力として活用できず、他の形で放出してしまっているのです。この、動力として使えていないエネルギーを、総称で「損失」と呼んでいます。

自動車の燃費向上のため、エンジンに求められる課題は、突き詰めれば「燃焼の改善」と「損失の低減」の二つに集約できます。「燃焼の改善」は、燃料からなるべく多くのエネルギーを取り出すこと、「損失の低減」は、取り出したエネルギーをなるべく多く外部へ伝えることを指します。

SKYACTIVテクノロジーやイーステクノロジーにおいても、この二つの課題を解決するための新機軸が数多く投入されていますが、さらなる燃費向上に向けた次の一手として技術開発が進められているのが、「リーンバーン(希薄燃焼)」の活用です。

■ エンジン内部で起こる燃焼の正体

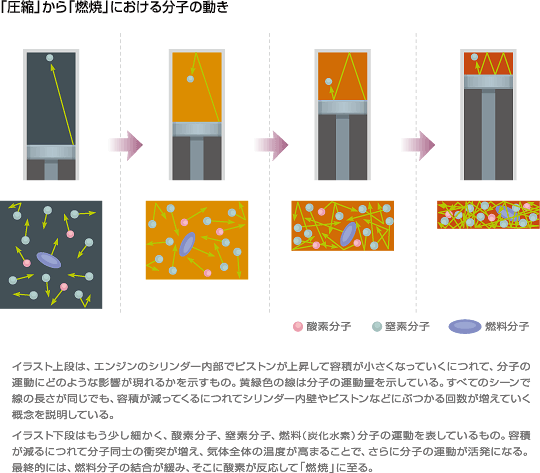

エンジン内部で起こっている「燃焼」とは、具体的にはどのような現象なのでしょうか? まず、空気を構成する成分の99%は窒素(元素記号N)と酸素(元素記号O)です。次に、燃料が含む成分のうち、燃焼という化学反応に直接関連しているものは炭化水素(HC)です。炭化水素は常温常圧下では安定した物質で、炭素(C)と水素(H)がしっかりと結合しています。空気と燃料を混ぜて混合気を作っても、それだけでは何も起こりません。しかし、混合気を圧縮していくと、混合気自体の温度が上昇していき、やがて「自着火」という現象が起こって燃焼が始まります。なぜ、このようなことが起こるのかといえば、物質を構成する分子が「運動」しているからです。

シリンダーの中に混合気を入れて、フタを閉めます。ただ単にフタを閉めただけなら、シリンダー内部の圧力は1気圧のままですから、何も起こりません。しかし、密閉された状態でピストンが上昇してくると、分子の運動量は同じでも、シリンダーの内壁にぶつかって跳ね返り、すぐに他の分子にぶつかって跳ね返り……といった運動を繰り返すことになります。このことによって分子が飛び交う速さがしだいに高まり、温度を上昇させていくのです。

そして、温度があるレベルに達すると、燃料に含まれる炭化水素分子の一部が崩壊を始め、炭素(C)と水素(H)の結合がゆるみます。そこに酸素分子が入り込むと化学反応が始まり、その反応がさらに温度を上昇させることで新たな反応を起こし……という連鎖によって自着火が起こるのです。ただし、自着火は混合気の大部分がいっせいに反応するため体積の膨張が急激で、大きな圧力波を生じてエンジン自体にダメージを与えてしまいがちです。そのため、ガソリンエンジンの場合は圧縮のレベルを自着火が起きない程度に抑え、点火プラグで着火することで、燃焼によって生じる圧力をコントロールしているのです。

■ 効率の良い燃焼の方法

さて、「良い燃焼」を実現するためには、炭化水素と酸素が過不足なく接している必要があります。そのためには、混合気中に含まれる空気と燃料の比率が重要です。この比率を「空燃比」と呼び、重量比で空気14.7に対して燃料1の割合が最も良好な燃焼を実現できるとされています。この14.7:1の比率を「理論空燃比(ストイキオメトリー)」と呼びます。また、それより燃料の量が多い状態での燃焼を「濃厚混合気による燃焼(リッチバーン)」、逆に燃料の量が少ない状態を「希薄混合気による燃焼(リーンバーン)」と呼びます。

現代の自動車用エンジンは、走行状況に応じてリッチバーンからストイキオメトリーまで、燃料の量を調整しながら運転しています。たとえば、エンジンが冷えている状態からの始動や、急加速など大きな力が必要な状態はリッチバーン状態とし、一定速度で走り続けていて大きな力を必要としない状態ではストイキオメトリーを保って燃費を向上させます。

また、空燃比は排気ガス成分にも影響します。リッチバーン状態では炭化水素が余ってしまってそのまま排出されたり、また窒素と酸素が結合して有害な窒素酸化物を生成するといった問題が生じます。これらの物質は排気ガス浄化装置(三元触媒)で浄化されてから大気中に放出されますが、あまりリッチでも、逆にリーンでも、浄化装置がうまく作動しないという問題が生じてきます。

「良い燃焼」を実現する上でもう一つ重要なのが、混合気全体の「濃度分布」です。空気と燃料をしっかりと混ぜて、すべての部分が空気14.7:燃料1の割合になっていれば、理想的な燃焼が実現するわけですが、エンジンの構造上、完全に均質な混合気を作ることは容易ではありません。また、点火プラグで着火した火炎がシリンダー外周部まで確実に燃え広がり、すべての混合気を完全に燃焼させてから排気することが理想ですが、これも容易には実現できません。

エンジンは毎分数千回転という速さで作動しています。この「回転数」はクランクシャフトのもので、一般的なエンジンでは、各シリンダーはクランクシャフト2回転ごとに1回の燃焼を行っています。たとえば、毎分2,000回転の状態をシリンダーごとの燃焼回数に直すと1分あたり1,000回、時間に直すと1回の燃焼を0.36秒で行っている計算になります。これだけのわずかな時間ですべての混合気を完全燃焼させることの難しさは、容易に想像できるでしょう。

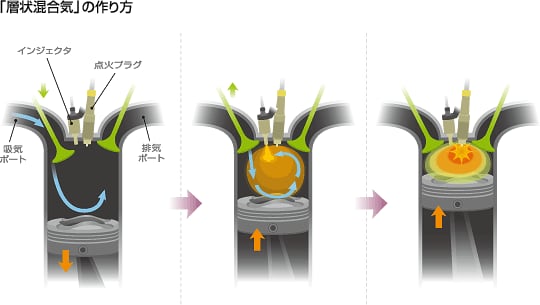

そこで考案されたのが、混合気を「層状」にする技術です。この場合の「層」は「地層」などと同じ意味で、性質の異なる部分が積み重なっている状態を表します。具体的には、点火プラグに近いほど空燃比がリッチになるように、混合気の層を形成するのです。点火プラグ付近に着火さえすれば、あとは連鎖反応で火炎は燃え広がっていきますし、それに応じて混合気全体の温度も高まっていくので、リーンな部分への着火性も確保できるわけです。

話をまとめましょう。「良い燃焼」のための理想は混合気の空燃比が14.7:1であることですが、実際のエンジンは火花点火なので、すべての部分で同時に燃焼が始まるわけではありません。点火プラグから遠い部分の混合気濃度はリーンでかまわない、という状況も多いのです。そこで、点火プラグ付近の混合気はややリッチにして着火性を確保し、そこから外周部へ行くほど混合気をリーンにして、全体の空燃比を下げる=燃焼1回当たりで消費する燃料の量を減らして燃費を向上させることが、「層状リーンバーン」の目的です。

■ 最新の技術でさらなる燃費向上

層状混合気を作るためには、燃料をシリンダー内部に直接噴射する「直噴」技術に加えて、シリンダー内の気流を制御することが必要となります。具体的には、ピストン頭頂部の形状によって気流をコントロールし、燃料を噴射するタイミングとの連携によって実現しています。さらに、燃料の噴射を複数回に分け、噴射ごとに燃料の量を変えるといった精密な制御によって実現しています。ちなみに、BMWやダイムラーではこのような層状混合気の生成技術を「スプレーガイデッド」と呼んでいます。

リーンバーン技術を採用したエンジンが初めて市販されたのは1990年代半ばです。しかし当時の製品は、いくつかの問題を抱えていました。プラグ付近のリッチな混合気によるススの発生や、リーンバーン状態では窒素酸化物が大量に発生するため、高価な後処理装置が必要になるといった事柄です。何より大きな問題は、実際の走行中にはリーンバーンで運転できる時間が短く、燃費向上効果がごくわずかに留まっていたことでしょう。

しかし、スプレーガイデッドなど最新のリーンバーンエンジンでは、それらの弱点を克服し、リーンバーン運転領域拡大による燃費向上を実現しています。具体的には、層状混合気の最もリッチな部分がストイキオメトリーになるような制御や、運転状況に応じて層状混合気の状態を変え、さらに状態ごとに最適な燃焼を得るため点火を複数回行うといったハイテクが投入されています。

今回の記事を執筆するため、ここ数年の間で自動車用エンジンに投入された新規技術とその効果をおさらいしてみたのですが、文字通りに長足の進歩を遂げてきたことをあらためて実感させられました。筆者の最初の愛車が、ひどい時は6km/L程度しか走らなかったことを考えると、まさに隔世の感があります。数年後には30km/Lが「当たり前」の話となってしまうのかもしれませんし、最終的には40km/Lに達する可能性を説く技術者もいます。果たして、それはいつごろ、どんな技術によって実現されるのか?今後も燃費技術の進化に注目していきたいと思います。

著者プロフィール:松田勇治(マツダユウジ)

1964年東京都出身。青山学院大学法学部卒業。在学中よりフリーランスライター/エディターとして活動。

卒業後、雑誌編集部勤務を経て独立。

現在はMotorFan illustrated誌、日経トレンディネットなどに執筆。

著書/共著書/編集協力書

「手にとるようにWindows用語がわかる本」「手にとるようにパソコン用語がわかる本 2004年版」(かんき出版)

「記録型DVD完全マスター2003」「買う!録る!楽しむ!HDD&DVDレコーダー」「PC自作の鉄則!2005」(日経BP社)

「図解雑学・量子コンピュータ」「最新!自動車エンジン技術がわかる本」(ナツメ社)など

TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです