テクノ雑学

第141回 「光の道」を通るのは何? 〜光通信の仕組み〜

最近ニュースでよく見かけるキーワードが「光の道」。日本中の全ての場所から、光ファイバーを使って高速な通信ができるようにネットワークを整備する計画について、検討が進んでいます。今回のテクの雑学では、光ファイバーをつないで情報を伝える、光通信の仕組みについてみてみましょう。

光の点滅で情報を伝える

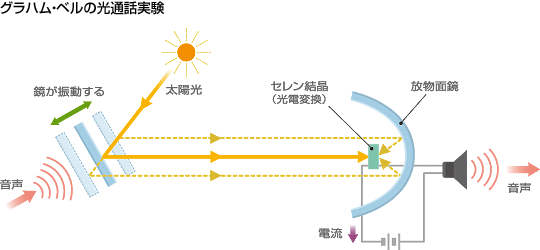

世界で最初に光通信を行ったのは、電話を発明したアレキサンダー・グラハム・ベルでした。ベルの実験では、音声による空気の動きで鏡を振動させて光の強弱を作り出し、それを電気に変換することで213メートル先にあるスピーカを鳴らすことに成功しました。

音声によって鏡を振動することで光の明るさを変化させる。光電変換(特定の物質に光をあてると電流が発生する現象)により、光を電流に変えて、スピーカを鳴らす。

ベルの実験では光の強弱で音という情報を伝えましたが、1と0の組み合わせで表現されているデジタルデータは、光の「点滅」にそのまま置き換えることができます。つまり、光通信とは、光の点滅で情報を伝えることなのです。

■ 「光の点滅」を遠くまで伝えるための光ファイバーと増幅器

光の点滅を使って情報を伝えるというアイデアを実用化するためには、2つの課題がありました。

一つめは、光の減衰を防ぐ方法です。弱い光を遠くまで届けるための媒体の開発です。空中で発せられる光は距離が離れると拡散され、どんどん弱くなり距離が離れると見えなくなってしまいます。

もう一つは、情報を信号として発信するための光源の開発です。光の点滅を間違いなく伝え、安定した通信を行うためには、小電力で安定した強さと周波数の光が出せる光源が必要なのです。また、情報伝達の速さは光の点滅の速さによりますから、高速な通信のためには高速な点滅ができることも重要なポイントです。

この問題を解決したのが、半導体レーザー光源と光ファイバーの発明でした。送り手側の端末から電気信号として送出されるデジタルデータを、電気→光変換器で半導体レーザー光の点滅に変換し、光ファイバーを通して送出します。受け手側では、光の点滅を電気信号に変換してデジタルデータを取り出すという仕組みで、光を使った長距離の高速通信が可能になったのです。

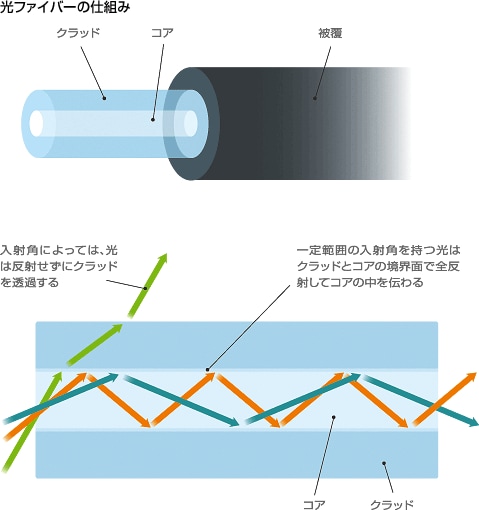

光ファイバーとは、透明なコアと屈折率の異なるクラッドの二層構造により、光の減衰を抑えて離れたところまで導く線です。

|

【 参考情報 】

■テクの雑学 第105回 通信用だけじゃない −光を届ける光ファイバー−

しかし、光ファイバーを通っても、伝達距離が長くなると、光は少しずつ減衰していきます。さらに伝達距離を延ばすための仕組みが、光の増幅器を用いた中継です。

光増幅器は、特定の物質に特定の波長の光(励起光)を当てると、異なる波長の光を放出するという性質を利用しています。光通信でよく使われる波長の光を増幅するためには、エルビウムという物質がよく使われています。

光増幅器では、弱くなった信号光と、増幅用に使用する波長の励起光を「光合分波器」で合成し、信号光の点滅に合わせたタイミングで励起光も点滅するような信号を作り出します。その光をエルビウムを添加した光ファイバーに通すと、エルビウムが励起光を吸収して、信号光と同じ波長の光を、信号光と同じタイミングで放出します。こうして、増幅器を通すことで、弱くなった光が再び強くなるのです。

■ 複数の光で複数の信号を送る

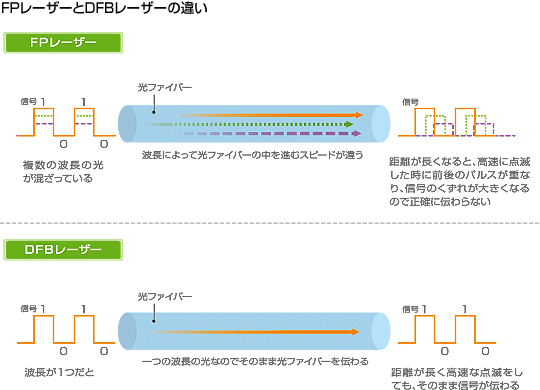

光源に使用する半導体レーザー(レーザーそのものの仕組みについては、次回とりあげます)にはいくつかの種類がありますが、光通信に使われるのは「FPレーザー」と「DFBレーザー」と呼ばれるものです。

この2つの違いは、発生する光の波長です。FPレーザーは、複数の波長の光が混じり合って発生するのに対し、DFBレーザーは1つの波長の光だけを発生します。FPレーザーに比べるとDFBレーザーはより高速な通信が可能です。

その理由は、光ファイバー中を光が伝わる速度が、波長によって若干違うことです。複数の光が混ざったFPレーザーでは、点滅速度が速くなると、波長による到達速度のズレで前後の信号が混ざってしまい、そのため信号がうまく伝わらなくなります。それに対して、波長が一つのDFBレーザーでは、そのような差が起こらないため、より高速な点滅でも正しく信号を送れるのです。

異なる波長の光を出すDFBレーザーを複数使って別々に信号を送ることで、1本の光ファイバーで複数の信号を送ることもできます。これを、WDM方式といいます。

WDM方式を利用することで、複数の異なる通信を1本の光ファイバーで行ったり、複数の光をたばねてさらに高速な通信を行うことが可能になります。

社会で利用されているネットワークは、光ファイバーを何本も束ねて、高速化したネットワークで国と国の間や都市と都市の間をつなぐ「バックボーンネットワーク」、電話局などの都市内の拠点を接続する「メトロネットワーク」、メトロネットワークと家庭や企業などの実際にネットワークが利用される場所を接続する「アクセスネットワーク」の3種類のネットワークから成る階層構造になっています。

現在、日本では、バックボーンネットワークの光化は100%完了しています。メトロネットワーク、アクセスネットワークについても、どこでも高速なネットワークが利用できるように、必要とされる通信の速度に応じて光ファイバーの本数や使用する方式を変えることで、効率的なネットワークの整備が進められています。

著者プロフィール:板垣朝子(イタガキアサコ)

1966年大阪府出身。京都大学理学部卒業。独立系SIベンダーに6年間勤務の後、フリーランス。インターネットを中心としたIT系を専門分野として、執筆・Webプロデュース・コンサルティングなどを手がける

著書/共著書

「WindowsとMacintoshを一緒に使う本」 「HTMLレイアウトスタイル辞典」(ともに秀和システム)

「誰でも成功するインターネット導入法—今から始める企業のためのITソリューション20事例 」(リックテレコム)など

TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです