TDKのコアテクノロジー

Vol.3

ネオジムマグネットと「粉体制御技術」

家電機器やOA機器、産業機器、そしてロボットやxEV(電気自動車)などにも活用され、機器の小型化・高性能化・省電力化に大きく貢献している磁石(永久磁石、マグネット)。しかし、これほど身近な存在でありながら、磁石の性質や作用、製法などを基本から理解している人は、少ないのではないでしょうか。いつの時代にも、好奇心は発見・発明の原動力です。エレクトロニクス社会を支える磁石の基礎知識とともに、最強磁石であるネオジム磁石の製法に関わる「粉体制御技術」についてわかりやすく解説いたします。

磁石の種類

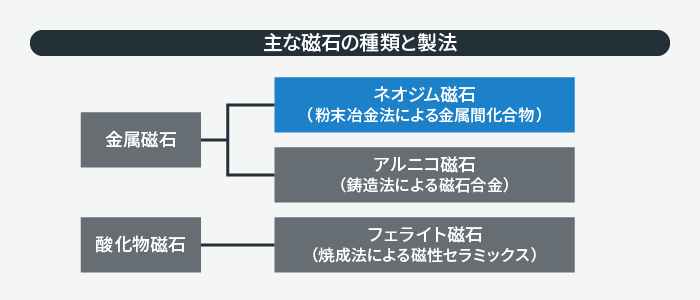

現在、工業生産されている主な磁石は、金属磁石と酸化物磁石(フェライト磁石)に大別され、このうち強い磁力を特長とする金属磁石には、アルニコ磁石に代表される合金磁石と、ネオジム磁石に代表される希土類磁石があります。

20世紀の半ば過ぎまで磁石の主役となっていたアルニコ磁石は、溶融した金属原料を鋳型(いがた)に入れ、特殊な熱処理を経て製造されます。これを鋳造(ちゅうぞう)磁石といいます。

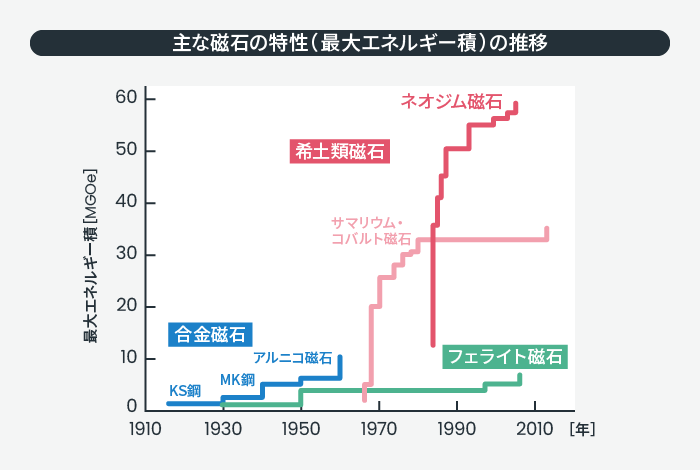

このアルニコ磁石にかわって登場したのが希土類磁石で、なかでも1980年代に発明されたネオジム磁石は、史上最強の磁石としての王座を守り続けています。

希土類磁石の一種であるネオジム磁石は、1980年代の発明以来、磁力(最大エネルギー積)を高めながら、史上最強磁石の王座を守り続けている。 (出所)産業技術総合研究所の資料をもとに作成

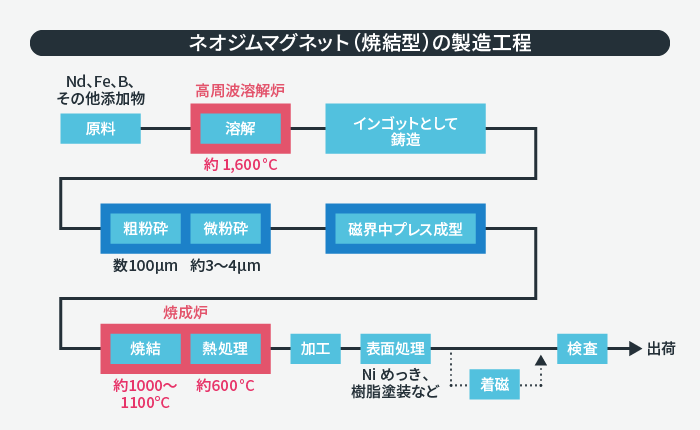

ネオジム磁石(焼結型)は、ネオジム、鉄、ボロン(ホウ素)などの原料を溶解してインゴット(合金塊)にし、これを粉砕してから型に入れて焼き固める「粉末冶金(やきん)法」によって製造される金属間化合物の磁石です。金属間化合物とは、2種類以上の金素元素からなる化合物です。一般的な合金では、成分組成は割合(重量%)で表されます。たとえば、代表的なアルニコ磁石であるアルニコ5は、アルミニウム8%・ニッケル14%・コバルト24%・銅3%、残りが鉄という組成です。これに対して金属化合物では、構成元素は整数の原子比で表され、ネオジム磁石は、ネオジム・鉄・ボロンが2:14:1の化合物[Nb2Fe14B]です。

一般に、アルニコ磁石のような合金磁石では成分組成を変えることでさまざまな材質が得られますが、化学組成が一定である金属間化合物のネオジム磁石においては、不純物をできるだけ排除し、構成する磁石の結晶粒子をできるだけ均一で微細にするという工夫によって改良が続けられてきました。このため、すぐれたネオジム磁石を製造するには、粉末冶金法の基本技術に加えて、粉末原料を巧みに操る高度な「粉体制御技術」が求められます。

磁石や物質の磁性は奥深い世界です。まずは磁石の基本的な性質や磁性のルーツ、そして磁性体のタイプなどについて概説します。

地磁気(地球磁場)の成因は未解明

磁石にはさまざまな性質や作用があります。磁石が磁極(N・S極)をもち、同極どうしが反発し、異極どうしが引きつけあうという不思議な性質は、そのまま素直に受け入れることにしましょう。磁力は重力とともに、宇宙の根本的な作用だからです。

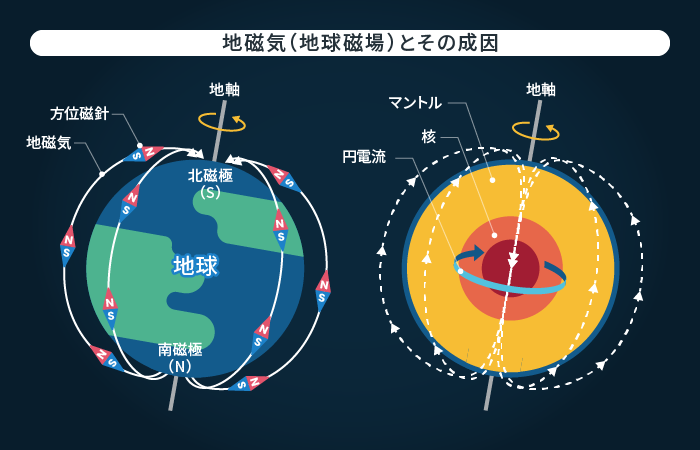

歴史的に磁石の最初の応用は羅針盤(方位コンパス)でした。磁針が南北を指し示すのは、地球そのものが巨大な磁石の性質をもち、地磁気(地球磁場)の方向に磁針を回転させるからです。ただし、磁極は地理上の極点とは一致せず、時代ととともに移動しています。また、地磁気はおよそ数10万年ごとに逆転していることも、岩石の残留磁気によって明らかにされてきました。

2020年には、国際地質科学連合により、約78万~13万年前の地質時代の区分が、「チバニアン(Chibanian:千葉時代)」と命名されました。この時代に地磁気逆転があったことを示す地層が、日本の千葉県に存在することによるものです。

地磁気の成因は、地球内部の導電性流体に電流が発生するからと推測されています。「右ねじの法則」で知られる19世紀のアンペールは、コイルに流れる電流は磁界を発生して磁石と同等の作用を示すことから、下図のように地球内部に円電流のようなものが流れていると想定して、地磁気の成因を説明しました。しかし、地磁気の発生メカニズムはきわめて複雑で、地磁気逆転を含めて、いまだに詳しくは解明されていません。

地球を巨大な磁石に見立てると、北極側がS極、南極側がN極となっている。地理上の極点と磁極は一致しない。地球内部の導電性流体の運動によって発生する電流(図の円電流は単純化したモデル)が地磁気を生むといわれるが詳しくは未解明。水星、木星、土星などにも、惑星磁場が存在することが確認されている。

磁石材料となる硬磁性体は特殊な微細組織をもつ

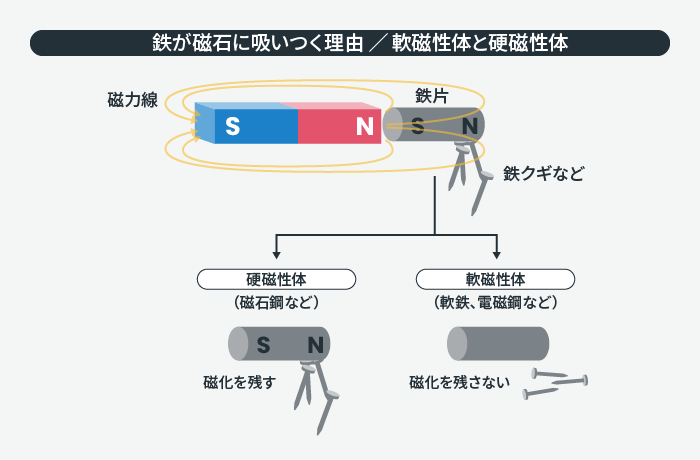

磁石が鉄を吸いつけるのも、当たり前のようで不思議な現象です。一般に、鉄などのように磁石に吸いつく物質を磁性体といい(強磁性体ともいう)、磁石に吸いつかない物質を非磁性体といいます(強力な磁石にはわずかながら反応するため弱磁性体ともいう)。

鉄が磁石に吸いつくのは、ごく簡単にいえば、磁石の磁界により鉄が磁化されて一時的に磁石となるからです。つまり、これは磁石どうしが吸着しあうのと同じ現象なのです。

また、磁性体には磁界によっていったん磁化されると、磁化を残して永久磁石となるタイプ(硬磁性体)と、磁界を取り去ると元に戻るタイプ(軟磁性体)があります。

硬磁性体は軟磁性体にはない特殊な微細組織をもつことを特長とします。たとえば、1916年に本多光太郎が発明した有名なKS鋼は、焼き入れによって生じる針状の微細組織(マルテンサイト組織)によって、すぐれた磁石鋼となります。

磁石の磁界により、鉄は磁化されて一時的に磁石となる。磁石が鉄を吸いつけるのは、磁石どうしが吸着するのと同じ現象である。外部磁界を加えると磁化され、外部磁界を取り去ると磁化を残さず元に戻る軟磁性体に対して、硬磁性体はいったん磁化されると磁化を保持する。前者はトランスや電磁石のコア(磁心)材料として、後者は磁石材料として利用される。

電子は磁石としての性質をもつ

磁石は細かく分割しても、磁石としての性質を保ちます。とはいえ、分割を繰り返すと、ついには分子・原子の世界となってしまいます。それでは物質の磁性は何からもたらされるのでしょうか?

これは大きな謎でしたが、20世紀に電子の存在や原子の構造が解明されてから、主に電子のもつ磁気モーメント(磁石として作用する物理量)が、物質の磁性の担い手であることが判明しました。原子核の周囲を軌道運動したり、自転に似たスピンという運動をしたりする電子そのものが、磁石としての性質をもつからです。

物質の多くは、磁気モーメントの向きがバラバラであったり相殺しあったりして、磁石にほとんど吸いつかない非磁性体(弱磁性体)ですが、鉄など磁性体は、磁気モーメントがそろった小領域(磁区という)をもつため、磁石に吸いついたり、自ら磁石になったりするのです。

また、磁石や鉄を加熱すると、ある温度(キュリー温度という)以上で磁性体としての性質を失うのは、熱ゆらぎによって磁気モーメントの向きがバラバラになってしまうからです。

1980年代に発明された史上最強のネオジム磁石

こうした磁石や磁性体の謎の解明により、20世紀後半には、鉄を主成分とする合金磁石にかわり、鉄属元素と希土類元素の双方の磁気モーメントを活用した希土類磁石が開発されました。

初の希土類磁石はサマリウム・コバルト磁石でしたが、希土類元素のサマリウムは資源的に希少で、コバルトも産地がかぎられるレアメタルです。そこで、サマリウムのかわりに比較的資源量の多い希土類元素ネオジムを用い、またコバルトを鉄に置き換えた希土類磁石の開発が進められました。こうして1980年代初頭に発明されたのが、史上最強の磁力を誇るネオジム磁石(Nd2Fe14B:ネオジム・鉄・ボロン磁石)です。

前述したように、アルニコ磁石に代表される合金磁石は、溶融した金属原料を鋳型に入れて製造される鋳造磁石であるのに対して、ネオジム磁石(焼結型)は、原料を溶解して、いったんインゴット(合金塊)として鋳造したのち、微細な粉末に砕いてから、成型・焼結して製造されます。

ネオジム磁石に求められる高度な粉体制御技術

すぐれたネオジム磁石を製造するには、単に原料を化学組成どおりに正確に混ぜあわせればよいというわけではありません。不純物(酸化物など)の少ない均一な結晶粒子からなる微細組織を形成させるためには、粉末化された原料を巧みに操る高度な粉末制御技術が求められます。

たとえば、粉体は固体でありながら流動性をもちます。このため、金型によるプレス成型が可能なわけですが、粉末のサイズが小さすぎると、摩擦によって動きづらくなり円滑な成型が困難になります。そこで、インゴットとして鋳造されたネオジム磁石は、まず数100μmほどに粗粉砕してから、3~4μmの粒度のそろった微粉末にします。ただし、ネオジムはきわめて酸化されやすく、空気中で微粉末は燃焼するほどなので、全工程が高度な低酸素環境で行われます。

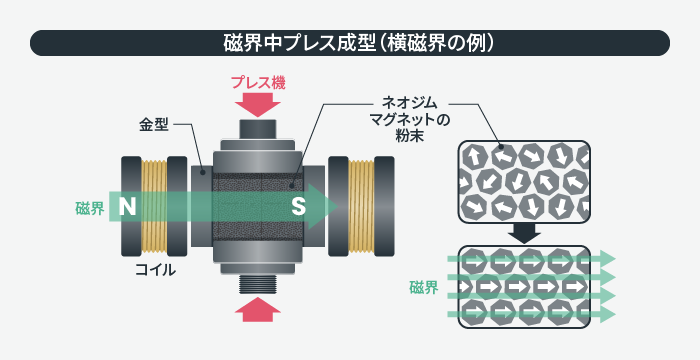

また、ネオジム磁石の粉末は、外部磁界によって磁化されやすい方向をもっています(磁気異方性)。より強力なネオジム磁石を得るには、金型に入れた磁石粉末を、コイルから磁界を加えながらプレス成型します(磁界中プレス成型)。このとき、磁石粉末は磁界方向に配向しようとしますが、粉末が小さすぎたり、不ぞろいであったりすると動きづらくなるため、やはり適度の粒径と均一な粒度の粉末が求められます。

粉末の磁化されやすい方向(⇒)はバラバラなので、コイルから磁界を加えて整列させる。そのためには適度の粒径と均一な粒度の粉末が必要。

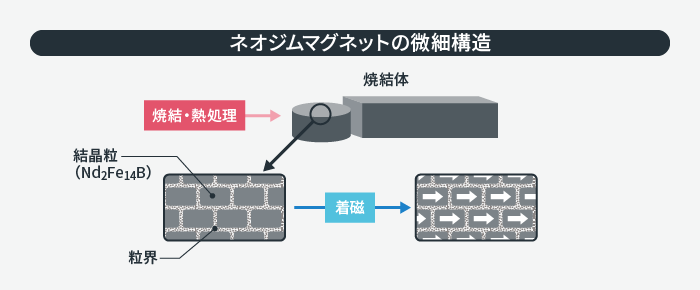

こうして得られた成型体は、焼結プロセスにおいて、多数のネオジム磁石の結晶粒(粒径数μm)からなる焼結体となります。微量添加物などは焼結プロセスで結晶粒どうしの境界である粒界に偏析(成分が不均一に偏在すること)します。このため、磁気の担い手である結晶粒は、粒界によって分離された磁化反転しにくい構造となります。これによりネオジム磁石は、高い保磁力が得られます。

ネオジム磁石にかわる新マグネットを目指して

磁石は永久磁石とも呼ばれるように、外部からのエネルギーの供給なしに半永久的に磁力を保ち続けます。このため、磁石を利用した各種の永久機関が、昔からいくつも考案されてきましたが、いずれも失敗に終わっています。磁石は電流とコイルなしに磁界を供給するだけで、エネルギーを生み出すわけではないからです。

ただし、磁石の利用は多大な省電力効果をもたらすため、エレクトロニクス社会の発展とともに、磁石の生産量はますます高まっています。とりわけ、今後、予想されるxEV(電気自動車)の世界的な普及にともない、高性能モータと、そこに使われる永久磁石の高性能化が求められています。

さらには、資源の安定確保、コストパフォーマンスなどの面から、ネオジム磁石にかわる新たな磁石の開発も期待されています。

TDKは添加物として加えられる希少で高価な希土類元素ジスプロシウム(Dy)を使用しないDyフリー・ネオジムマグネットの量産化技術を確立(2012年)。さらには、新組成の希土類磁石ほか、希土類元素を全く使用しないニューマグネットの開発にも果敢に取り組んでいます。

TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです